No: 116

115<|>117

BULLES

in Blasen sprechen

TITELBLATT / Niklaus Rüegg

GENESIS / Anja Peter

GROSSE WUNDERWELT / Milva Stutz

HOW I SAFED MYSELF, PART I. / Carolin Jörg

UNS ICH ER / Beat Gloor

TNT EN AMÉRIQUE / Jochen Gerner

SILS MARIA, 1881 / Marc Bauer

WENN EINER ETWAS SIEHT… / Bertold Stallmach

BLONK – VROOM – AARGH: AUS DEM EINSILBIGEN WÖRTERBUCH / Beat Gloor

VOIDS / Niklaus Rüegg

GRENZUNG / Christoph Vieweg

ICH FÜRCHTE MICH SO FOR DER MENSCHEN WORT / Julia Marti

EDITORIAL

In Blasen sprechen

Diese STRAPAZIN-Ausgabe geht einem elementaren Bestandteil des Comics auf den Grund: der Sprechblase.

In der Sprechblase wird gesprochen, gedacht, gelacht, geschrien, gegrunzt, gemurmelt, geweint, geknurrt, geschnarcht. Die direkte Rede als narratives Inszenierungsmittel verweist – implizit oder explizit – auf eine Figur, die im Bild sichtbar oder unsichtbar sein kann. Doch wer ist diese Figur, wer spricht ? Spricht die Autorin, der Autor selbst ? Sprechen (fiktive) Figuren zueinander ? Was sagt uns die Art wie sie sprechen

und denken über ihren Charakter und ihre Befindlichkeit ?

Die vorliegende STRAPAZIN-Ausgabe Bulles zeigt Arbeiten, in denen Zeichnen und Schreiben kombiniert

als gleichberechtigte künstlerische Ausdrucksmittel eingesetzt werden. Der Comic gilt traditionellerweise als die Disziplin, welche Bild und Text kombiniert. Während das Bild ganzheitlich erfasst wird, zwingt der Text den Leser zu einer linearen Leseart. Verbunden und gleichsam voneinander abgegrenzt werden Bild und Text durch das Symbol der Sprechblase.

Gewöhnlich unterscheidet man zwischen dem (schreibenden) Autor und dem bildenden Künstler. Wir sind aber überzeugt von der engen Verwandtschaft zwischen dem Prozess des Schreibens und dem des Zeichnens: über die Linie wird gedacht, kommuniziert, Un-, Irr- und Sinn erzeugt.

Wir haben sieben Künstlerinnen und Künstler eingeladen, die direkte Rede in jeweils einen Beitrag zu integrieren und ihre Rolle im Verhältnis zum Bild und zur Erzählung zu hinterfragen: Wie integriert sich die gesprochene oder gedachte Sprache in ein Bild ? Welchen Beitrag zur Geschichte leistet das Bild, welchen die Sprache ? Laufen die bildnerische und sprachliche Erzählspur parallel zu einander oder in entgegengesetzte Richtungen ?

Weiter beleuchten vier Autorinnen und Autoren das Thema aus der Perspektive der Sprache und haben einen Beitrag in reiner Textform erarbeitet. Die Rolle der direkten Rede und die Symbolik der Sprechblase wird so weiter analysiert, kommentiert, zitiert und assoziiert.

Wir wünschen gute Lektüre!

Julia Marti & Milva Stutz

Ausstellung

Diese STRAPAZIN-Ausgabe ist mit der Ausstellung Bulles im Sihlquai 55 verbunden. Im Rahmen der Ausstellung finden die Heftvernissage und diverse Veranstaltungen statt und sind weitere Arbeiten der beteiligten Künstlerinnen und Künstler zu sehen.

Samstag, 4. Oktober bis Sonntag, 19. Oktober 2014

Sihlquai 55 offspace

8005 Zürich

www.sihlquai55.ch

Publikation und Ausstellung wurden unterstützt von Migros Kulturprozent und Stadt Zürich Kultur.

Von Sprechblasen und deren

gewandelter Anwendung in der Kunst

Joachim Sieber

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts ist Text zu einem selbstverständlichen Medium der bildenden Kunst geworden. Die schrittweise mediale Öffnung im letzten Jahrhundert kann anhand der Integration von Schrift in ein Kunstwerk nachgezeichnet werden.1 Der Comic war dafür immer wieder von zentraler Bedeutung und ist heute im Kunstkontext bei weitem kein Fremdmaterial mehr. Nach Ströbel lässt sich jedoch erkennen, dass sich die Gründe für die Integration von Strukturen und Fragmenten aus dem Comic seit der Pop Art deutlich verändert haben: Nicht mehr die Grenze zwischen High Art und Low Art soll thematisiert werden und zumeist auch nicht die narrative Komponente im Comicstrip anhand mehrerer Panels mit Bild und Text. Vielmehr bietet das Zusammengehen von visuellen und verbalen Zeichen ein adäquates Verfahren, um zu zeigen, wie sich durch eine Vielzahl von heterogenen Informationen nicht nur ein Thema, sondern auch eine Geschichte herauskristallisiert. Eine Geschichte, die nicht durch die kontinuierliche Stimme oder Hand einer Autorin, eines Autors entsteht, sondern durch mannigfaltige visuelle und verbale Informationen aus unterschiedlichen Quellen. Dabei ist die Erzählung nie vollständig, sondern wird immer Fragment bleiben. Narration und Fragment stehen somit in einem unauflösbaren Wechselverhältnis.2

Die Sprechblase – Stellvertreter und gängiges Symbol des Comics

Die Anerkennung des ersten Comics als solchen ist bis heute umstritten. Überwiegend wird der Zeitungsstrip «The Yellow Kid» von Richard Outlaws, der am 16. Februar 1896 in der Sonntagsbeilage der New York World erschienen ist, als erster Comic genannt. Ein Jahrzehnt später entwickelte sich der Comic zu einem eigenständigen Medium. Es waren zumeist lose Aneinanderreihungen von Bildern mit nur wenig Text, die eine ganz bestimmte «Leserschaft» ansprechen sollten: Menschen, die nicht lesen konnten. Deshalb wurde für die spärlichen Textbotschaften inmitten der Bilder auf einen der gesprochenen Sprache nachempfundenen, onomatopoetischen Verbalisierungsstil zurückgegriffen.

Frühe Comics zeigen noch nicht die Ausdrucksformen und Stilmittel auf, die heute für das Medium charakteristisch sind. Erst ab den 1920er-Jahren zieren vermehrt Sprechblasen und Textkästen die Bildergeschichten. Doch die Verwendung von Text in Bildern reicht viel weiter zurück. Wenn man die Spannbreite der Geschichte virtueller Medien überschauen will, so offenbart sich das Nachleben der antiken Buchrolle in der Sprechblase der Comicstrips. Die fragilen Papyrus-Buchrollen der Antike wurden besonders in der Malerei des Mittelalters zu frei flatternden Spruchbändern, so etwa bei der Maria-Verkündigung eines Conrad von Soest oder Jan van Eycks im 15. Jahrhundert. Die Diversität von Spruchbändern und Redefahnen unterschiedlichster Couleur, etwa ausfahrende Spruchbandzungen oder mehrarmige Sprachtentakel, verschwand jedoch zu Beginn der Neuzeit. In Flugblättern und Zeitungen – im Kontext von Karikatur und satirischer Zeichnung – entstand sodann die heutige allseits bekannte Sprechblase und wurde erstmals vom englischen Karikaturisten Thomas Rowlandson im 18. Jahrhundert eingesetzt.3 Vor dem Hintergrund der Entwicklungen im damaligen England erhielt die Sprechblase politische Notwendigkeit: Durch eingerahmte Texte konnten die Aussagen der satirischen Bilder gezielt zugespitzt werden.

Befreiung der Sprechblase im künstlerischen Raum

Heute sind Sprechblasen aus dem klassischen Comic-Schaffen nicht mehr wegzudenken. Das Wort hat sich längst in das Bild eingeschrieben, die Texte scheinen den Figuren direkt aus dem Mund zu sprudeln. Ob eckig, zackig, wolkenförmig oder rund: Sprechblasen sind das charakteristische Stilmittel für den Comic. Doch gerade in den letzten Jahren lässt sich – im Zwischenbereich von Zeichnung und sequenzieller Kunst – wieder eine Loslösung von der Sprechblase beobachten. Im Kunstkontext entledigt sich die Sprechblase ihrer formalen Abgeschlossenheit, was gleichzeitig dazu führt, dass die Verortung des Sprechers nicht mehr klar zu eruieren ist. Wer hält die Sprechposition inne? Die Autorin, der Autor selbst ? Sind es Zitate aus einem anderen Kontext oder soll gar nichts mehr lesbar sein und die Schrift als reine bildliche Ikone rezipiert werden ?

Ein zentraler Protagonist, der in Anlehnung an den Comic Text in die Zeichnung integriert und diesen oft in schneller, bisweilen unpräziser Handschrift verwendet, ist der in Los Angeles lebende Comic-Zeichner und Künstler Raymond Pettibon. Er evoziert Mythen des amerikanischen Alltags und durchbricht diese zugleich, indem er sie selbst als kritische Illustration dieser Mythen darstellt.4 Pettibon integriert hauptsächlich Zitate, textet aber auch selbst. Die Herkunft der Zitate ist sehr unterschiedlich, sie stammen teilweise aus literarischen Klassikern, aus der Tagespresse oder aus Liedertexten.

«Der Künstler schreibt kein glattes Schulenglisch, sondern mischt Umgangssprachliches und Literarisches, den Jargon der Jugendlichen und der Sportler mit dem eigenen; Zitate werden kombiniert, auseinandergerissen, umgeschrieben.»5 Die möglichen Quellen stammen aus weit voneinander entfernten Sprachsystemen. Belesene erkennen möglicherweise Zitate aus literarischen Klassikern, Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker ironische Anspielungen auf bestimmte Kunststränge, Surferinnen und Surfer die Fachausdrücke für Strömungen, aber eine vollkommene Dechiffrierung wird den Betrachtenden nie gelingen. Dafür webt Pettibon sein Netz aus den unterschiedlichen Sprach- und Bildelementen zu engmaschig.6 Pettibon macht uns mit seiner trockenen Art auf die Konventionen unserer jeweiligen Rollen aufmerksam und zwingt uns damit, Abstand zu nehmen und uns den Regeln unserer Kommunikation bewusst zu werden. Katrin Ströbel bringt es auf den Punkt: «Der Künstler bietet dem Publikum ein heterogenes Spektrum an Wahrheiten und Ansichten, das die Erkenntniskritik bereits in sich trägt und nach dem Tod des Autors (Barthes) nun die Aufgabe an den Betrachtenden weitergibt, ein Bild der Welt zu konstruieren.»7

In vergleichbarer Weise mit Kritik- und Protestpotential ausgestattet sind etwa die kleinen Zeichnungen des Rumänen Dan Perjovschi. Man findet seine pointierten Zeichnungen sowohl im öffentlichen Raum auf Hauswänden oder Trottoirs als auch im Museumskontext auf Boden, Wand und Decke.

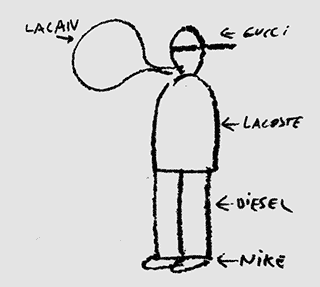

Mit subversivem Witz kommentiert Perjovschi jene politischen, sozialen und auch persönlichen Ereignisse, die ihn täglich beschäftigen. Ähnlich wie Nedko Solakov stellt Perjovschi das Motto «No drawing without a punchline – and no punchline without writing» 8 in den Vordergrund. Die Pointe der Zeichnungen besteht häufig aus beidem, der Kombination von Bild und Text. Oft werden dialogische Situationen wiedergegeben, in denen die Protagonistinnen und Protagonisten seiner Zeichnungen mit oder ohne Sprechblasen miteinander kommunizieren. Dabei wird dieses dem Comic entliehene Bild der visualisierten Sprache häufig verwendet, um auf sprachliche Macht- oder Hierarchiestrukturen hinzuweisen. So erdrückt beispielsweise ein «Dialog» fordernder Sprecher mit seiner riesigen Sprechblase förmlich sein Gegenüber, die Sprechblase eines Künstlers verdeckt das eigene Werk oder leere Sprechblasen zeigen durch Position und Grössenverhältnisse, wer die argumentative Macht innehat.9 Perjovschi thematisiert auch, vergleichbar mit Pettibon, Ein- und Ausschlussmechanismen von Sprache. Sprache konstruiert Identität. Die gewählte Sprache, das verwendete Vokabular signalisiert die Zugehörigkeit zu einer Gruppe und dies nicht nur im Sinne einer Nationalsprache. Die Sprache als Lifestyle, der passende Diskurs als modisches Accessoire, so zeigt Perjovschi in seiner Zeichnung einen Lacoste, Gucci, Nike und Diesel tragenden «Individualisten» mit einer leeren «Lacan-Sprechblase» im Schlepptau.10

Narrative Filmenden und Textfragmente in fotografischen Bildlücken

Die Schriftbildlichkeit11 in den Arbeiten von Tacita Dean zeigt einen anderen Umgang mit Bild und Text. Sie stehen im Kontext einer breiteren Entwicklung in Literatur, bildender Kunst, Musik und der Wissenschaft, worin Schriftbilder, sogenannte Notationen, in jüngster Zeit nicht mehr nur im Kontext der Lautsprache, sondern in verschiedenen Zusammenhängen ihrer spezifischen, visuell erfahrbaren Materialität wahrgenommen werden. Denn – so der zentrale Fokus – Schrift und zeichnerische Linie sind beide grafisch. Deans Fotogravüre-Serie «The Russian Ending» zeugt von diesem neuen materiellen Interesse am Schriftbild. Die Werkserie basiert auf zwanzig historischen Fotopostkarten, welche die Künstlerin auf Flohmärkten gesucht hat. Sie bilden verschiedene grösstenteils kriegs- oder umweltbedingte Katastrophen ab. Dank einem Atelieraufenthalt beim Drucker Niels Borch Jensen in Kopenhagen erfuhr Dean, dass zu Beginn des 20. Jahrhunderts die dänische Filmindustrie jeweils zwei Filmenden produziert hatte. Für den Hauptabnehmer, die USA, eines mit Happy End und für die osteuropäischen Länder tragische Ausgänge: «The Russian Ending». Dean erstellte nun fiktive Filmenden aufgrund der Postkartenmotive, indem sie diese mit handschriftlichen Notizen versah: Kommentare, Hinweise, Storyboardlines und narrative Handlungen. Doch Deans Handschrift ist teilweise nicht entzifferbar – absichtlich oder nicht. Dieser «Prozess des Auslöschens und Überzeichnens» 12 von Schrift wählt Dean als gestalterisches Ausdrucksmittel, mit dem sie ein Spannungsverhältnis zwischen der Schrift und dem fotografischen Bildmaterial aufrechterhält. In einem mit «The Wreck of Worthing Pier» betitelten Werk wird auf die Katastrophe vom 22. März 1913 in der südenglischen Hafenstadt Worthing Bezug genommen, als der gesamte Pier innert kürzester Zeit von einem nächtlich wütenden Sturm zerstört worden war.

Wir sehen eine chaotische Szene, die mit einigen Notationen – «pavillon (no access), match wood / in one night, STORM (last night), March 22nd 1913» – verortet wird. Doch wird gleichzeitig auch eine erzählerische Stimmung evoziert mit Notationen wie «last scene = the aftermath, DANGEROUS, atmosphere of shock, no voice / sorry sight» oder gar «Is it the end of Worthing ?» Dean changiert zwischen faktischer Beschreibung und narrativer Erzählung, die weit über das gezeigte Bild hinausweist und schon Assoziationen an die Boulevardpresse hervorruft, die sich alsbald um die besten Stories zum Unwetter reissen wird. Dafür gibt Dean bereits am unteren Bildrand eine potenzielle Headline: «A story of small town folk and their pier». Der spielerische Umgang mit der Autorschaft der Satzfragmente und Notationen in der Serie von Tacita Dean verweist genau auf die kulturell verankerten Bild- und Sprachcodes, die sie selbst wieder in Frage stellt. Sind die Notationen nur abstrakte Hinweise auf die Szene oder wird damit seitens des Erzählers bereits eine Geschichte an die Betrachtenden herangetragen?

Zeitung in Bildern und raumgreifende Texte in Fernsehserien

Der rückblickende Vergleich zeigt, dass sich Sprach- und Bildcodes ständig neu konstituieren und sich so im Laufe der Zeit stark verändert haben. Das klare Text-Bild-Verhältnis, wie es mit der Sprechblase im klassischen Comic zur Anwendung kommt, wird – wie an den Beispielen gezeigt – jüngst vermehrt fragmentiert und im Bildraum aufgelöst. So erstaunt es nicht, dass diese Möglichkeiten bereits im Mainstream der TV-Serien aufgegangen sind. Die SMS der Protagonisten Sherlock Holmes oder Mr. Watson aus der BBC-Serie «Sherlock» werden nicht mehr auf dem Handybildschirm angezeigt, sondern erscheinen direkt im filmischen Bildraum und überschreiten damit als transmediale Narration ebenso gekonnt wie verspielt und für die Zuschauenden intuitiv verständlich die Grenzen zwischen Bild- und Textraum.

Gerade zu einem Zeitpunkt da Texte gegenüber Bildern bereits in den Online-Newsportals von Zeitungen – etwa mit riesigen Bildern und raumgreifendem, weissem, im Sinne von Jan Tschicholds «aktivem» Hintergrund – ihre zentral wichtige Informationsrolle verlieren, erstaunt es nicht, dass auch parallel zur bildwissenschaftlichen Welle des Iconic Turns das wissenschaftliche Interesse an Texten an Terrain gewinnt: Texte sind historische Artefakte, denen sich Kunst und Wissenschaft wieder vermehrt mit ihrem problemorientierten Blick nähern.

Fussnoten:

1 Vgl. Katrin Ströbel, «Wortreiche Bilder. Zum Verhältnis von Text und Bild in der zeitgenössischen Kunst», Bielefeld: transcript Verlag, 2013, 24.

2 Vgl. Ströbel 2013 (wie Anm. 1), 229.

3 Vgl. Karl Clausberg, «Metamorphosen am laufenden Band. Ein kurzgefasster Problemumriss der Sprechblasenentwicklung», in: Michael Hain, Michael Hüners, Torsten Michaelsen (Hg.), «Ästhetik des Comic», Berlin: Erich Schmidt Verlag,

2002, 17–36.

4 Vgl. Boris Groys, «Die Rettung der Poesie durch das Bild», in: Parkett, Nr. 47/1996, 70–75, hier 71.

5 Vgl. Andreas Hapkemeyer, «Surfin’ USA. Raymond Pettibon. Comic und Dichtung», in: Ders., «Language in Art. Sprachliche Strukturen der Gegenwartskunst», Regensburg: Lindinger + Schmid, 2004, 208.

6 Vgl. Ströbel 2013 (wie Anm. 1), 223.

7 Ströbel 2013 (wie Anm. 1), 224.

8 Vgl. Julia Friedrich, «The Line That Speaks», in: https://www.perjovschi.ro/line-speaks.html (6.3.2014).

9 Vgl. Ströbel 2013 (wie Anm. 1), 227.

10 Vgl. Ströbel 2013 (wie Anm. 1), 228.

11 Vgl. zum Begriff: Sybille Krämer, « ‹Schriftbildlichkeit› oder: Über eine (fast) vergessene Dimension der Schrift», in: Sybille Krämer und Horst Bredekamp (Hg.), «Bild, Schrift, Zahl, München: Fink, 2003, 157–176, hier: 24.

12 Vgl. Daniela Wegmann, «Beschriftungen zwischen Bild und Text. Zur Ikonisierung der

(Hand-)Schrift bei Tacita Dean», in: «Zurich Studies in

the History of Art». Georges-Bloch-Annual 19, 2013,

65–101, hier 74–77.

Abbildungen & Legenden:

Abb. 1: Raymond Pettibon, «Why press him ?», undatiert, aus: www.raypettibon.com (6.3.2014).

Abb. 2: Dan Perjovschi, «Dream Suicide», 2009, aus: «Dan Perjovschi. Draw – Undraw – Redraw», Ausstellungskatalog Museo d’Arte Contemporanea, Rivoli: Castello di Rivoli, Museo d’Arte Contemporanea, 2009, o. S.

Abb. 3: Dan Perjovschi, «Lacan-Balloon», aus der Serie: «Solid Ground», 2006, aus: Hans D. Christ et al. (Hg.), «Michael Borremans, Fernando Bryce, Dan Perjovschi. Zeichnungen», Ausstellungskatalog Württembergischer Kunstverein Stuttgart, Frankfurt. a. M.: Revolver, Archiv für Aktuelle Kunst, 2006, 85.

Abb. 4: Tacita Dean, «The Wreck of Worthing Pier», aus der Serie: «The Russian Ending», 2001, Portfolio mit 20 Radierungen, Fotoätzung, Plattenmasse: 45 × 68,6 cm, Hahnemühlepapier, aus: «Tacita Dean», Ausstellungskatalog Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, Heft 4: «The Russian Ending», Paris: Paris-Musées/Göttingen: Steidl, 2003, o. S.

Wer spricht?

Gabriel Flückiger

Zwei ungleiche Beispiele zeigen, wie unter anderem die gesprochene Rede sowie leere Sprechblasen das Medium Comic zum Vehikel rassistischer Konstruktionen bzw. Bestandteil aktivistischer Praxis machen können.

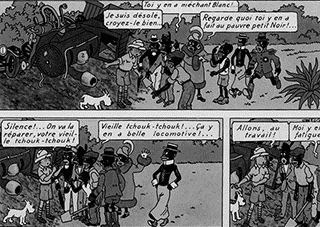

1 Hergé, «Tintin au Congo»

«Li malade, missié! Hi!hi!hi! … Li mouri! Li mauvais esprits y a habiter dans son corps!» Hoffnungslos und bar jeglicher Zuversicht ob der Gesundheit ihres Mannes wendet sich die dunkelhäutige Frau im blauen Kleid und mit den grossen Ohrringen an den jugendlichen Reporter, der – eben gerade noch im Einsatz als Missionslehrer und Wildjäger – den gesundheitlichen Zustand als harmloses Fieber zu deuten weiss und sogleich das Heilmedikament Chinin verabreicht. Tintin wird nicht nur diesen kränklichen Mann, sondern die ganze Bevölkerung Kongos retten. Wenn nicht vor dem Fieber so doch aus deren infantiler Naivität und Unwissenheit. Das suggeriert uns jedenfalls die 1931 zuerst in Schwarzweiss und fünfzehn Jahre später in einer kolorierten und gekürzten Fassung erschienene Geschichte «Tintin au Congo». Der Grafiker Georges Prosper Rémi alias Hergé ist in den 1930er-Jahren Leiter der Kinderbeilage Le petit Vingtième der rechtskonservativen belgischen Zeitung Le XXième Siècle und zeichnete für Le petit Vingtième bereits zwei Jahre zuvor eine Abenteuergeschichte über den Reporter Tintin und dessen Begleitung, Hund Milou. Führte die erste Geschichte die beiden in eine Sowjetunion voller klischierter Darstellungen von dümmlichen und machtbesessenen Bolschewiken, schmückt sich auch die zweite Expedition in den Kongo, der damaligen belgischen Kolonie, nicht mit ideologischem Understatement. Vor allem die im Dialog gesprochenen direkten Äusserungen dienen zur klaren Festlegung von Hierarchien: Während sogar der Hund Milou in grammatikalisch korrektem Französisch spricht, vermögen sich die Eingeborenen nur in primitiven Wortfetzen, die kaum einen geraden Satz bilden, auszudrücken. Sie versuchen schon gar nicht, die Verben zu konjugieren.

Diese sprachliche Unfähigkeit wird als Teil einer vollkommen vormodernen, magisch-animistischen Denkweise dargestellt. Tintins Fähigkeiten erscheinen dagegen extraterrestrisch. Die Bedienung eines Grammophons und die Projizierung eines Films werden zum illusionistischen Zauber und machen die Kongolesen zur hörigen Masse. Gegen Ende der Geschichte wird der Belgier sogar in den lokalen Häuptlingsstatus erhoben. Tintin, ein weisser Reporter mit jugendlichem Charme, der die zwei Männer, die sich um einen Hut streiten, dadurch besänftigen kann, dass er die Krempe von der Krone trennt und beiden einen Teil des Hutes gibt; der Kongo, eine homogen-schwarze und weitgehend anonymisierte Bevölkerung, die es in ihrer dümmlich-faulen Eitelkeit nicht hinbekommt, eine defekte Lokomotive zu reparieren («Mais … moi va salir moi»). Tintin, ein Weisser, der mit scharfem Ton befiehlt; der Kongo, eine Bevölkerung, ohne Sprache und jeglichen Selbstwert.

Auch die zweite Fassung, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden und mit gewissen Umformulierungen – anstatt in paternalistischer Geste vom «Heimatland» Belgien zu berichten, werden in der Missionsschule simple, aber scheinbar überfordernde Rechenaufgaben («Qui peut me dire combien font deux plus deux ? Personne?») gestellt –, kann sich dem Vorwurf nicht erwehren, «eindeutig rassistisch» zu sein.1

2 Hergé, «Tintin au Congo»

So haarsträubend aus post-kolonialer Sicht die zeichnerische als auch sprachliche Gestaltung dieser Tintin-Expedition scheint, so wenig verwundert der Fakt, dass der Bildband zur Zeit seiner Erstpublikation auf grösste Beliebtheit stiess.

Hergé wies denn bereits in den 1970er-Jahren den Vorwurf, in seinem Comic rassistische Stereotypen zu produzieren, mit dem Argument zurück, dass er als Autor selber Teil einer zeitgebundenen Denk- und Handlungslogik war, welche die afrikanische Bevölkerung, ohne wirklich vor Ort gewesen zu sein, prinzipiell abwertete: «Als ich (…) ‹Tim im Kongo› zeichnete, war ich voll von den bourgeoisen Vorurteilen der Zeit, in der ich lebte … 1930 wusste ich nichts weiter vom Kongo als das, was sich die Leute damals erzählten: ‹Die Neger sind wie grosse Kinder… Ein Glück für sie, dass es uns gibt›, usw. Und nach diesen Kriterien habe ich die Afrikaner gezeichnet, in dem rein paternalistischen Geist, der zu dieser Zeit in Belgien herrschte.» 2

Dass Hergé in seiner unkritischen Haltung die Legitimation für die koloniale Beherrschung eines Landes direkt in die Kinderstube und die Köpfe der Jungen festsetzte, macht den Comic umso umstrittener. Kommt hinzu, dass bei Tintin die Vorgeschichte des Landes vollkommen inexistent ist. So hatte sich König Leopold II. Kongo als seinen eigenen privaten Freistaat mit Hilfe des britischen Feldforschers Henry Morton Stanley von den lokalen Häuptlingen erkauft und zusammen mit mehreren Konzessionsgesellschaften, deren Hauptaktionär wiederum Leopold selbst war, die Bevölkerung zwischen 1888 und 1908 zur Elfenbein- und Kautschukproduktion gezwungen. Dabei kam es im Zuge der «Kongo-Gräuel» zu massenhaften Tötungen, Verstümmelungen und Folterungen. Dieser geschichtliche Umstand war zur Zeit von Hergés Tintin in keinster Weise im kollektiven Bewusstsein.

Ein Comic wie «Tintin au Congo» wurde somit unweigerlich zum Teilagenten einer sozialen und ideologischen Konstruktion von dia- und synchronen Raumvorstellungen. Denn neben der eigentlichen physischen Geographie (der Kongo mit bestimmten Klimata und Bodenressourcen) waren es nämlich vor allem spezifische symbolische Raumbilder (Kongo als hilfsbedürftig wie ein Kind), die in der gesellschaftlichen Wahrnehmung dominant und politisch wirksam wurden. Tintin zementierte dabei existierende Vorstellungen von Fremdheit und Alterität ohne Möglichkeit zur Selbstbehauptung oder Partizipation. Eine Repräsentation ohne direkte und gegenseitige Rede.

In der Zeit der Loslösung und anschliessenden Unabhängigkeit des Kongos erfuhr der Band harsche Kritik und wurde seit 1964 nicht mehr verlegt. Erst nachdem eine kongolesische Zeitschrift 1970 den Comic wieder publizierte, wurden auch in Europa Neuauflagen produziert. Doch veranlasste 2007 eine Gerichtsklage, die zwar abgelehnt wurde, die britische Comission for Radical Equality (heute: Equality and Human Rights Commission) zur Empfehlung, den Band aus dem Verkauf zu nehmen – was dann in Grossbritannien und den USA auch tatsächlich geschah.

3 Trouble X, «Schnecken sind toll!»

In ganz anderen repräsentationstechnischen Gefilden spielt sich Trouble X «gender fuck me» ab, ein Comic-Zine, das seit 2005 unregelmässig erscheint und in Schwarzweiss auf jeder Seite eine Kurzgeschichte erzählt. Inhaltlich hängen diese dadurch zusammen, dass sie sich alle um Geschlechterpolitik drehen und herkömmliche geschlechtliche Identitäten aus queerer Perspektive kritisieren. So zeigt eine der ersten Geschichten – «Schnecken sind toll!» – Schnecken als humorvolle Verkörperung des Potentials über die heteronormen Grenzen hinweg verschiedene geschlechtliche Identitäten anzunehmen und von Tag zu Tag die eigenen Attribute zu changieren. Vom träumerischen Mädel mit gepunktetem Häuschen, über den Gentleman mit Zylinder und Stock bis hin zum Party-Transgender: Schnecken «können sich jeden Tag aussuchen, wie sie sein wollen». Die letzten Panels der Geschichte zeigen die titelgebende Hauptfigur Trouble X, welche traurig an ihrem Körper runterschaut und unglücklich über ihre Geschlechtszugehörigkeit ist. Als alternierenden Umgang mit den Geschlechtsmerkmalen versteckt die Figur ihre Brüste durch Bandagen bzw. – eine trotz der Radikalität gängige Transgender-Praxis – amputiert sie ganz.

Gezeichnet werden die Bildstrecken bei Trouble X von einer weder namentlich noch geschlechtlich identifizierten Person, für welche die Comics einen autobiografischen Charakter haben und die nicht zuletzt persönliche Erlebnisse in abstrahierter Weise umsetzt. Queer-feministische Comics in Do-It-Yourself-Manier existieren seit der dritten Frauenbewegung der 1990er-Jahre eine ganze Menge: Queer Nation, Morgenmuffel, Gambuzine, Chicken Eat Comics, Vald, Gender-Puzzle. Die Comic-Zines werden über dezentrale Netzwerke innerhalb der Szene verbreitet, liegen in alternativen Buchläden oder Musikfestivals aus und kommen über Mailinglisten unter die Leute. Ähnlich den Zines anderer subkultureller Gruppen existieren die selbst- und einfachproduzierten Heftchen ausserhalb ökonomischer Wertschöpfung und sind meist, wenn nicht kostenlos, zum Selbstkostenpreis zu erwerben. Zusätzlich steigert das Internet mit verschiedenen Blogs, MySpace, Flickr und Facebook die Zugänglichkeit.

Wenngleich durch die Verbreitung der Zines die Zeichner_innen gewisse Bekanntheit erlangen, wird das Zeichnen von den meisten als Teil einer breiteren aktivistischen Praxis und nicht im Sinne einer exklusiven Autor_innenschaft verstanden. Der_die Zeichner_in von Trouble X bot bspw. regelmässig Workshops an, in welchen der Comic als Form von emanzipatorischer Selbst-Artikulation und Selbstermächtigung eingesetzt wurde, und somit dazu anregte, das Zeichnerische für die queere Repräsentation zu verwenden sowie Praktiken der Selbstorganisation, Aufgabenteilung und Netzwerkbildung einzuüben. Im Internet existieren von Trouble X aber auch Vorlagen mit leeren Sprechblasen, die dazu animieren sollen, eigene Erfahrungen in die Comics einfliessen zu lassen und diese an die_den Zeichner_in zu retournieren.

4 Trouble X, «D.I.Y»

Im poststrukturalistischen Sinn werden sowohl die variabel besetzbaren Comic-Leerstellen bzw. die potentielle Artikulation als auch die erzählten Geschichten nicht hinsichtlich einer Auflösung der Geschlechter verstanden, sondern viel eher als andauernde Intervention der «VerUneindeutigung», sprich als Verzicht auf festgelegte Kategorien.3 Zwar verweisen solche Darstellungen auf die Norm, die sie veruneindeutlichen, doch geht es nicht um eine oppositionelle Positionierung, welche wiederum neue normative Aus- oder Zuschlüsse generiert. Viel eher sind queere Comic-Zines eine permanente Instabilität von geschlechtlicher Repräsentation.

So wird im Comic «Toiletten für Trans» von Trouble X der alltägliche Eintritt in Toiletten zum Thema, wobei sowohl auf der Frauen- als auch auf der Männertoilette die (nicht eindeutige) Geschlechtszugehörigkeit die Hauptfigur auffallend markiert und sozial stigmatisiert. Zugleich erzeugt eine Toilette ausschliesslich für Hermaphroditen wiederum neue Ausschlüsse. Neben solchen Kontexten des alltäglichen Umgangs, die ein geschlechtsundefiniertes Leben erschweren, weist der Comic zum Schluss auf eine Exotisierung und Erotisierung von Trouble X hin. Eine Anziehungskraft, welche konkret in der Frage mündet, ob sie_er, weil sie_er doch so speziell sei, nicht geküsst werden dürfe. Ganz entgegen queerer Anliegen formen solche Adressierungen sie_ihn implizit zum begehrenswerten, konsumierbaren Objekt. In dieser Hinsicht reagiert die Sprechblase dann lautmalerisch bestimmt: NEIN.

Fussnoten:

1 George Seesslen, «Tintin und wie er die Welt sah. Fast alles über Tim, Struppi, Mühlenhof & den Rest des Universums», Berlin: Bertz + Fischer, 2011, 28.

2 Zitiert nach Benoit Peeters, «Hergé. Ein Leben für die Comics», Reinbek: Carlsen, 1983, 43.

3 Antke Engel, Wider die Eindeutigkeiten. Sexualität und Geschlecht im Fokus queerer Politik der Repräsentation, Frankfurt a.M.: Campus, 2002, 125.

Abbildungen & Legenden:

Abb. 1: Hergé, «Tintin au Congo», 1946, aus: www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20090909151837

(27.7.2014).

Abb. 2: Hergé, «Tintin au Congo», 1946, aus: www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20090909151837

(27.7.2014).

Abb. 3: Trouble X, «Schnecken sind toll!», aus: Trouble X «gender fuck me», 2007, 2.

Abb. 4: Trouble X, «D.I.Y», aus: Trouble X «d.i.y. – your zine – vol. 2», 2007, 11.

DAS GESCHRIEBENE WORT

Wolfgang Bortlik

Vergänglichkeit, Ränder, Verschwinden, Rost

Es ist ja kaum zu glauben, wie weltweit sich die Nachricht verbreitet hat, dass sich Zürich jetzt auch als Hafenstadt sieht. Der zumindest ästhetische Glaube daran ist in dieser Stadt vorhanden. Dagegen sagen wir nichts und lassen diesem immer leicht hysterisierten Gemeinwesen seine Illusion, damit ans grosse Weltmeer der unendlichen Wichtigkeit angedockt zu sein. Die Imagination einer Hafenstadt Zürich ist wahrscheinlich das allerletzte Relikt der Jugendbewegung von 1980, das noch in den Gehirnen gespukt hat. Nun ist es manifest. Und wie Marx mal gesagt hat, wiederholt sich die Tragödie (Freie Sicht aufs Mittelmeer) in der Geschichte stets als Farce. Jedenfalls ist nun ein Hafenkran aus der Ostsee-Metropole Rostock ans Ufer der Limmat verpflanzt worden, auf Höhe der Gemüsebrücke. Einen gewissen Eindruck macht dieser Kran erst, wenn man ganz nah bei ihm steht, vorher sind die üblichen Baukräne bedeutend dominierender im Weichbild der Stadt. Am besten stellt man sich direkt unter den Hafenkran. Den Eindruck eines Hafens kriegt man nicht, dafür machen die unmittelbare Beschaffenheit des Krans, seine stille Gewalt, der Rost, die Patina aufmerksam. Das ist wirklich subversiv, wenn man sich dagegen das sterile, herausgepützelte Rundherum anschaut. Man kann jetzt auch erahnen, dass sich gewisse Kreise nur allzu gerne mit der Schleifmaschine und neuer Farbe an diesem Kran zu schaffen gemacht hätten. Und ich bin sicher, dass in allernächster Zeit auch eine Weisung aus irgendeinem Zürcher Amt kommt, diesen Rosthaufen der allgemeinen Sicherheit wegen doch bitte frisch zu lackieren. Bis dies geschieht, rate ich allen, jetzt noch dieses Manifest für und gegen die Vergänglichkeit auf sich wirken zu lassen.

Der Vergänglichkeit trotzt nach wie vor auch Erich Mühsam, unser aller Lieblingsanarchist. Vor 80 Jahren ist er als einer der ersten Regimegegner im Konzentrationslager Oranienburg von den Nazis ermordet worden. Interessant ist Mühsam nicht als anarchistische Ikone, sondern als Mensch, bei dem das Werk und das Leben nicht zu trennen sind. Als Gymnasiast fliegt er wegen «sozialdemokratischer Umtriebe» von der Schule, er treibt sich in der Münchner und Berliner Boheme und bei den Lebensreformern auf dem Monte Verità im Tessin herum. Er überlegt sich seine Rolle als Künstler in der Gesellschaft ganz genau, gibt Zeitschriften heraus und will die Gesellschaft vom Staat befreien. Für seine Beteiligung an der Münchner Räterepublik wird er zu 15 Jahren Festungshaft verurteilt, von denen er schliesslich 5 verbüsst.

Mühsam ist auch ein fleissiger und offenherziger Tagebuchschreiber, der vor intimen Details nicht zurückschreckt. Ausserdem war er ein hochbegabter Lyriker und ein Meister des Spottgedichtes. Insgesamt 15 Bände ergeben seine Tagebücher und werden vom Verbrecher Verlag in Berlin herausgegeben. Es gibt nun auch ein Mühsam-Lesebuch in diesem Verlag, in dem neben Gedichten und Tagebuch-Einträgen auch politische Texte abgedruckt sind, und es hat den schönen Titel nach einem Gedicht von Mühsam: «Das seid ihr Hunde wert!» Das Ganze ist ganz und gar keine Nostalgie, sondern eine schöne Einführung in die wilde und wunderbare Welt des Erich Mühsam.

Oh, wär ich doch ein reicher Mann,

der ohne Mühe stehlen kann,

gepriesen und geehrt.

Träf ich euch auf der Strasse dann,

ihr Strohkumpane, Fritz, Johann,

ihr Lumpenvolk, ich spie euch an. –

Das seid ihr Hunde wert!

Verschwinden, verstecken. Eine kleine Kulturgeschichte der Orte und der Ränder, wo man das tun kann, hat Jochen Schimmang in seinem neuen Buch «Grenzen, Ränder, Niemandsländer» geschrieben: «Geradewegs hinaus an den Rand. Die Mitte hat zweifellos immer ein bisschen was Obszönes, mit ihrem Leuchten. Locken, Prunken und Prahlen, mit den Sehnsüchten, die sie weckt.»

Für die Entscheidung, am Rand, an der Grenze zu leben, stehen in diesem Buch beispielsweise Peter Handke und Emmanuel Bove, um einmal Schriftsteller zu nennen. Daneben hat Schimmang die britischen Bergarbeiter gesetzt, die von Thatcher und der Staatsmacht marginalisiert und aus der Geschichte gelöscht worden sind. Der Autor erzählt von den Orten, innen oder linksaussen, die man bereisen kann. Er malt Bilder von Unorten, Industriebrachen, vom Phantasma der Heimat und lässt auch die Stadt nicht aus, in der man sich früher versteckte, jetzt aber dorthin geht, um «gross herauszukommen» (falls die Stadt einen Hafenkran hat!): «Ganz verloren gehen kann allerdings heute niemand mehr, leider, oder nur unter sehr erschwerten Umständen. Zwar gelingt es erstaunlicherweise immer noch Einzelnen, spurlos zu verschwinden, ohne das Opfer eines Verbrechens zu sein. Insgesamt aber bringt das ‹System Mitte› die möglichst vollständige Erfassung jedes Einzelnen mit sich, die auch an die Ränder reicht und noch die dunkelsten Winkel ausleuchtet.»

Schimmang hat eine kräftige und doch poetische Sprache, er säuselt nicht, alles hat Hand und Fuss bei ihm. Man möchte das Buch jeder und jedem in die Hand drücken und sagen: «Lies das, du wirst ein besserer Mensch dabei!» Aber so eine hegemoniale Bestimmtheit wäre ja wieder nicht im Sinne dieses Buchs.

Street-Art ist die Kunst, bei deren Ausübung die Künstlerinnen und Künstler normalerweise besser verschwinden, bevor sie die Polizei wegen Sachbeschädigung einkassieren kann. Street-Art (oder Schmiererei, wie die Schmier sagt; Graffiti, wie der Integrationsbeauftragte meint; Aufstand der Zeichen, wie die Philosophie behauptet) wehrt sich gegen die Monotonie der Städte, gegen das Monopol der Werbung und des Kommerzes im öffentlichen Raum. Sie ist selbstverständlich auch extrem vergänglich. Unsere neugeborene Hafenstadt Zürich hat diesbezüglich einschlägige Erfahrungen mit Harald Naegeli gemacht, dem «Sprayer von Zürich», der schliesslich zur akademischen Figur wurde. Strafrechtliche Sanktionen und Heiligsprechung gehen dann irgendwann Hand in Hand.

Das zweite grosse Problem bei der Sache ist, wie schon angetönt, dass der Sprayer vielleicht eines Tages zwischen der Aneignung der Wände des öffentlichen Raums und einer Leinwand in einer angesagten Galerie steht. «Reclaim the streets» oder «Reclaim your succes as an artist». Vielleicht geht aber auch beides. In Hamburg gibt es einen 64-jährigen Herrn, der seit mehr als 20 Jahren seine Smileys und Bilder auf tristen Tunnelwänden oder auf der Rückseite von Verkehrschildern mit OZ signiert. Dafür ist Walter F., so heisst er, zu insgesamt 8 Jahren Gefängnis verurteilt worden. In einem schönen Kunstband mit dem Titel «Free OZ! Streetart zwischen Revolte, Repression und Kommerz» werden die schon erwähnten Themen wortreich und gut lesbar abgehandelt. Walter F. alias OZ wird schonend vorgestellt, und die Kunstfrage wird umfassend und wissensreich abgehandelt.

Verschwunden ist Luisas Mutter, die Brasilianerin Aza. Gleich nach der Geburt, die fast mit einem Mord am Baby geendet hätte, ist sie abgehauen. Nun lebt Luisa schon seit 7 Jahren mit ihrem Vater in einer Münchner Wohngemeinschaft, und alles ist gut. Sie ist glücklich und vermisst ihre Mutter nicht, aber Paul, ihr Vater, kann Aza nicht vergessen. So steht die abwesende Mutter irgendwie tragisch zwischen ihm und seinem Kind. Was jetzt wie eine der tausendfach erscheinenden Beziehungs- und Leidschmonzetten erscheint, wandelt sich bald zu einem Versteck- und Verschwindespiel. Im zweiten Teil des Romans erfährt man, dass Aza nach Deutschland kam, weil sie eine Nachfahrin von bayrischen Auswanderern ist. Aus dem lausigen Kaff Hinterdingen wollten Ende des 19. Jahrhunderts mehrere Familien nach Nordamerika emigrieren, landeten dann aber im brasilianischen Dschungel und gründeten dort das Dorf Atras das Coisas; Hinter den Dingen. So springt der Roman zwischen Gegenwart und Vergangenheit, zwischen Dorf, Stadt und Dschungel hin und her. Schliesslich fliegen Luisa und Paul nach Brasilien, in der vagen Hoffnung, Aza zu finden. Ein einfühlsamer Roman über das Glück der Kindheit und die Doofheit der Erwachsenen.

Playlist:

Erich Mühsam: «Das seid ihr Hunde wert». Ein Lesebuch, Markus Liske und Manja Präkels (Hg.),

Verbrecher Verlag, 345 S., EUR 16 / CHF 24.90

Jochen Schimmang: «Grenzen, Ränder, Niemandsländer». 51 Geländegänge,

Edition Nautilus, 160 S., EUR 19,90 / CHF 28.90

«Free OZ! Streetart zwischen Revolte, Repression und Kommerz». Andreas Blechschmidt, KP Flügel und Jorinde Reznikoff (Hg.).

Assoziation A, 144 S., EUR 18 / CHF 27.90

Stefanie Kremser: «Der Tag, an dem ich fliegen lernte».

Kiepenheuer & Witsch, 304 S., EUR 19,99 / CHF 29.90

DAS MAGAZIN

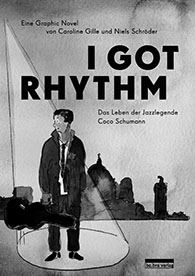

C. Gille/N. Schröder: I Got Rhythm. Das Leben der Jazzlegende Coco Schumann

Der Ghetto-Swinger

Verfolgung und Glück, Mut und Zufall, und – über allem schwebend und alle Facetten von Coco Schumanns Leben zusammenhaltend – die Musik bestimmen die Biografie der Jazzlegende, des Holocaust-Überlebenden, des Weltreisenden bis heute, zu seinem 90. Geburtstag. «Ich bin Musiker. Ein Musiker, der im KZ gesessen hat, und kein KZler, der Musik macht», ist es ihm wichtig festzuhalten. Die Erinnerungen an seine Zeit als jüdischer Häftling in Theresienstadt und Auschwitz bedrängen ihn Zeit seines Lebens, die Gespenster der Vergangenheit kehren immer wieder zurück, mal als Albtraum im Schlaf, mal als Erinnerungsbruchstück während eines Konzertes.

Caroline Gille und Niels Schröder haben nun, basierend auf Interviews und seiner Autobiografie, das Leben Schumanns in Comic-Bilder gefasst: «I Got Rhythm. Das Leben der Jazzlegende Coco Schumann». Der 1924 als Heinz Jacob Schumann geborene Berliner, von den Nazis durch die Nürnberger Gesetze als «Halbjude» definiert, kann sich durch glückliche Umstände und Zufälle bis 1943 der Verfolgung entziehen, spielt verbotenen Jazz in verbotenen Clubs und ist Teil der jugendlichen Subkultur der Swing-Kids. Als er schliesslich doch in Theresienstadt landet, wird er dort Teil der Ghetto-Swingers, einer lagereigenen Big Band. Nicht nur hier rettet ihm die Musik in mehrfacher Hinsicht das Leben: Sie wird zum Motor, jeden Tag aufs Neue durchzustehen, und gleichzeitig garantiert ihm seine Arbeit als Musiker eine bessere Behandlung durch die Deutschen. In Auschwitz, wohin er 1944 deportiert wird, gehört er wiederum zum Lagerorchester, das bei Gelagen der Wachhabenden ebenso aufzuspielen hat wie zum Abmarsch der Arbeitskommandos der Häftlinge. Schumann überlebt Auschwitz sowie den Todesmarsch und kehrt nach der Befreiung zurück nach Berlin, wo er als Musiker zu arbeiten beginnt, bis ihn die Vergangenheit einholt und mit seiner Familie nach Australien treibt, wo er auf einen Neuanfang hofft.

Heute lebt Coco Schumann wieder in Berlin, spielt noch immer Jazz und Swing und erzählt jedem, der ihn fragt, von seinem Leben und Überleben. Dem Comic hätte man ein wenig mehr von dem gewünscht, was Coco Schumanns Leben so erzählenswert macht: die Freude darüber, am Leben zu sein, den Mut, sich der Vergangenheit zu stellen und das Hadern mit dem Schicksal, überlebt zu haben, während so viele andere starben. Auch Schumanns Zweifel, sein Versuch, neu zu beginnen, dem Nachkriegsdeutschland eine Chance zu geben und sein Scheitern daran, hätten mehr Raum verdient gehabt. Für sich genommen, swingt «I Got Rhythm» leider zu wenig, mit der richtigen Musik im Hintergrund beginnt jedoch sogar der Comic zu leben: Glücklicherweise kümmert sich eine andere Legende, das Münchner Trikont-Label, um Coco Schumanns musikalisches Werk und hat zu seinem 90. Geburtstag alte Alben neu aufgelegt.

Jonas Engelmann

Caroline Gille/Niels Schröder: «I Got Rhythm. Das Leben der Jazzlegende Coco Schumann.»

be.bra verlag, 160 S., Softcover, farbig,

EUR 19,95 / CHF 29.90

Coco Schumann: Coco on Vinyl – 90 Years in Jazz,

Trikont, München 2014.

Mezzo/Pirus: Der König der Fliegen. 3. Flüchtiges Lächeln

Albträume

«Ich glaube, ich habe mich noch nie so wohlgefühlt. Nein, noch niemals habe ich etwas so Reines erlebt, und ich rede einfach drauflos, was mir gerade durch den Kopf geht, damit sie nur nicht aufhört. Um diesen Moment auf ewig zu bannen», denkt Éric im finalen Panel der «König der Fliegen»-Trilogie von Mezzo und Pirus. Er versucht, den kurzen Moment des Glücks einzufrieren, innezuhalten, während die nächsten Dramen sich am anderen Ende des Panels schon wieder darauf vorbereiten, die Herrschaft zu übernehmen. Doch gönnen tut der Leser dem selbsternannten «König der Fliegen» dieses Glück nicht wirklich, zu sehr hat Éric seinen Mitmenschen solch kurze Momente des Glücks zerstört.

Éric ist ein Jugendlicher in einem gesichtslosen Vorort einer namenlosen Stadt irgendwo in Europa – völlig irrelevant, wo genau, die Tristesse der Adoleszenz an einem solchen Ort scheint überall identisch zu sein. Eine Gruppe von Jugendlichen – Sal, Éric, Marie, Denis und einige andere – wird nun schon im dritten Band umhergetrieben von der inneren Leere und der Langeweile, von Kleinkriminalität, Sex, Drogen, von Gangstern und der Angst, etwas zu verpassen. Sie schlagen sich die Zeit tot und hoffen auf einen Ausbruch aus dem kargen Alltag: Doch eine Hoffnung will nirgendwo aufscheinen.

Auch das Finale der beeindruckenden Trilogie spart nicht am Gefühl der Ausweglosigkeit, des Gefangenseins in Strukturen, die zu ändern oder wenigstens zu durchschauen, den jugendlichen wie auch den erwachsenen Protagonisten nicht vergönnt ist. Gewalt, Betrug und Eskapismus durch Drogen sind die Leitmotive der Episoden, die jeweils aus der Perspektive eines anderen der Jugendlichen erzählt werden. Einsam sind sie alle, doch ihre Wahrnehmung der Welt unterscheidet sich: Einige müssen sich mit Verstorbenen auseinandersetzen, andere versinken in Gewaltfantasien oder surrealen, traumartigen Strukturen. Auch die Wahrnehmung der eigenen Person und die Wahrnehmung durch andere klaffen weit auseinander. So denkt der Dealer Denis über den selbsternannten König der Fliegen, also über Éric: «Dann haben wir das Arschloch als Liebesboten ausstaffiert. Seine Klamotten waren zu versifft. Zum Brüllen, wie Sal Püppchen mit ihm gespielt hat.» Éric selber dagegen hält sich für unwiderstehlich und den Mittelpunkt der Welt.

Und so ist die Trilogie – neben vielem anderen: Gangstergeschichte, Bebilderung der Ängste der Adoleszenz, suburbane Höllendarstellung usw. – auch eine Studie über das Verhältnis von Eigen- und Fremdwahrnehmung, über die Schwierigkeit, die Rolle, die man als Jugendlicher glaubt, spielen zu müssen, in einer Welt zu behaupten, in der alle lediglich Rollen spielen. Traurig und einsam sind die Protagonisten nicht nur, aber auch deswegen. Ein Leben jenseits der Zwänge und Rollenmuster, etwa des männlichen Helden, der Schlampe oder unterwürfigen Frau, gibt es nicht im namenlosen Reich des Königs der Fliegen.

Jonas Engelmann

Mezzo/Pirus: «Der König der Fliegen. 3. Flüchtiges Lächeln».

avant-verlag, 64 S., Softcover, farbig,

EUR 19,95 / CHF 29.90

Joakim Pirinen: Le couple mort et ses ‹amis›

Wer hat’s erfunden ?

Dass Nordeuropa reich an aussergewöhnlichen Comics ist, dürfte den STRAPAZIN-LeserInnen hinlänglich bekannt sein: Matti Hagelberg, Max Andersson, Jason, Marco Turunen, Ville Ranta, Gunnar Lundkvist, Tommi Musturi, Amanda Vähämäki und andere haben in den letzten zwanzig Jahren überaus eigenwillige Spielformen des Comics entwickelt.

Einer aber bleibt südlich der dänisch-nordfriesischen Grenze so gut wie unbekannt, und das ist ein Skandal. Denn der 1961 geborene Joakim Pirinen, dessen Debüt 1983 erschien, ist für Nordeuropa das, was Robert Crumb für die USA ist: der Übervater, das Mass aller Dinge, eigenwillig, eigenständig und kompromisslos – und ungeheuer einflussreich. Keiner der oben erwähnten Künstler würde bestreiten, dass er Pirinen Entscheidendes verdankt.

Dank L’ Association gibt es endlich ein Buch von Pirinen in einer Sprache, die zumindest ein Teil unserer Leserschaft versteht. «Le couple mort et ses ‹amis› » (Das tote Paar und seine ‹Freunde›) ist die verstörende Geschichte einer dysfunktionalen Beziehung: die Unfähigkeit zusammenzuleben, die Ängste überforderter Eltern, Seitensprünge, Verrat, alltägliche Gemeinheiten und Hassliebe. Womöglich spiegelt sich Pirinen selbst in diesem Paar, aber er spitzt die Situationen mit unversöhnlichem, grimmigem Humor bis zur Unkenntlichkeit zu. Mann und Frau tragen Masken, Ringer- und Badeanzüge, haben weder Hände noch Füsse, und misshandeln sich, wo und wie es nur geht. Und sie werden dabei von ihren «Freunden» beraten, ausgenutzt und missbraucht.

Pirinen erzählt fragmentarisch, baut hie und da reflexive Metaebenen ein und erweist sich einmal mehr als vielseitiger Zeichner: Der nervöse Federstrich ist mal detailliert, mal reduziert, Undergroundiges steht neben Kindergekritzel, gewisse Seiten sind unübersichtlich vollgekratzt, andere bestechen im Gegenteil durch ein klares, symmetrisches Layout oder lösen sich in abstrakten Halluzinationen auf. Mit dieser brüchigen Vielfalt macht Pirinen die Verletzungen, die Schmerzen und die Hoffnungslosigkeit des toten Paars spürbar.

Nein, «Le couple mort» ist keine leichtverdauliche Lektüre. «Le couple mort» ist düster, hart und pessimistisch und durchwirkt von einem Humor, der so pechschwarz ist, dass nur Nordländer ihn noch als Humor wahrnehmen. Und wer bei der Lektüre immer wieder an andere nordische Comic-AutorInnen denkt, soll sich bewusst sein: Erfunden hat’s Pirinen …

Christian Gasser

Joakim Pirinen: «Le couple mort et ses ‹amis› ».

L’ Association, 176 S.,

EUR 32

Naoki Urasawa, Takashi Nagasaki: Billy Bat

Billy Bat

Sieben Bände sind von «Billy Bat» bislang erschienen – und man wünscht sich, diese Geschichte möge noch endlos weitergehen! «Billy Bat» ist schlicht eine begeisternde, beglückende Lektüre. Mit «20th Century Boys» und «Pluto» hat Naoki Urasawa bereits bewiesen, was für ein grossartiger Erzähler er ist – mit «Billy Bat» setzt er in Sachen Komplexität, Rasanz, grafischer Vielfalt, handwerklicher Exzellenz, aber auch Irrsinn und Vermessenheit noch einen drauf.

Den roten Faden liefert die Geschichte von Kevin Yamagata, ein japanisch-stämmiger amerikanischer Comic-Zeichner. Er stellt fest, dass seine erfolgreiche Serienfigur «Billy Bat», ein Fledermaus-Detektiv, womöglich unbewusst von einer Gestalt aus der japanischen Kultur inspiriert wurde. Um dem nachzugehen, kehrt er ins Nachkriegs-Japan zurück – und tritt damit eine Geschichte los, die mehrere Jahrtausende und Kontinente und viele Schlüsselmomente der Menschheit umspannt. Immer spielt die geheimnisvolle Fledermaus eine entscheidende Rolle. In «Billy Bat» hat alles Platz, von mittelalterlichen Samurais über Jesus bis hin zum Kennedy-Mord – Fakten, Fantasien und Verschwörungstheorien, mithin die Geschichte der menschlichen Zivilisation(en).

Urasawa ist kein Grössenwahnsinniger, sondern schlicht ein grosser Meister: Er rast durch Zeit und Raum, verknüpft die vielen parallelen Erzählstränge, spielt mit unterschiedlichen Erzähl- und Zeichenstilen, überrascht immer wieder mit unerwarteten Brüchen und Plotwendungen – und verknüpft das alles zu einem gnadenlos mitreissenden Vergnügen.

Nur: Wer ist dieser «Billy Bat»? Und was will er von den Künstlern, denen er seine Geschichten einflüstert ? Und wie ist das mit der Weltherrschaft ? Bis zum siebten Band ist noch alles offen. Man hat so seine Vermutungen, hofft aber auf noch mehr Überraschungen, noch mehr Subplots, noch mehr Action, noch mehr Humor, noch mehr Irrsinn – noch möglichst viele Bände lang. Denn das ist vermutlich das Beste an diesem Manga: Er ist noch lange nicht abgeschlossen!

Christian Gasser

Naoki Urasawa, Takashi Nagasaki (Co-Szenarist): «Billy Bat», bisher 7 Bände.

Aus dem Japanischen übersetzt von Yvonne Gerstheimer. Carlsen, je 192 S., Softcover, s/w,

EUR 8,95 / CHF 14.90

Ed Piskor: Wizzywig – das Porträt eines notorischen Hackers

Digitaler Outlaw

Ed Piskor etabliert sich zurzeit als Mann für subkulturelle Themen. Bekannt geworden ist er zunächst durch seine Arbeit an Harvey Pekars «American Splendor». Auch für die Anthology «The Beats» über die Beat-Generation hat er mit Pekar zusammengearbeitet und erste Spuren seines Interesses für Gegenkultur aller Art gezeigt. Gerade erschien mit «Hip Hop Family Tree» der erste Teil seiner im Stil von 70er-Jahre-Comic-Heftchen gehaltenen Geschichte über die frühen Tage des Hip Hop auf Deutsch. Während «Hip Hop Family Tree» versucht, akribisch die tatsächliche Historie abzubilden, fantasiert er mit «Wizzywig» «das Porträt eines notorischen Hackers» – so der Untertitel.

In den 70er-Jahren entdeckt der Protagonist Kevin als junger Teenager das Telefonnetz für sich und wird «Phreak». Das heisst, er versucht, mit seinem aussergewöhnlichen technischen Verständnis das Prinzip des Telefonnetzes zu verstehen und für sich zu nutzen, um beispielsweise kostenlose Auslandsgespräche führen zu können. Vom Phonephreak zum Computerhacker ist es nicht weit, und bald wird er im ganzen Land wegen seiner illegalen Aktivitäten gejagt. Zugespitzt und auf ungewöhnlich unterhaltsame Art, führt uns Piskor in die Subkultur seines Helden ein. In einem parallelen Handlungsstrang erlebt man die Radiosendung «Von der Rolle» mit Kevins altem Jugendfreund Winston, der damals bei den ersten illegalen Aktionen dabei war. Winston fängt die Stimme der Strasse ein und lässt ehemalige Mitstreiter, Kollegen aus der Hackerszene, Geschädigte und andere zu Wort kommen. Das Prinzip vermeintlich echter O-Töne verstärkt den Eindruck einer wirklichen Reportage. Tatsächlich ist die Story kein reines Fantasieprodukt, sondern sehr wohl umfangreich recherchiert. Allerdings sind die Personen und Ereignisse, die darin vorkommen, jeweils aus diversen Einzelteilen zusammengesetzt.

Im Gegensatz zu seiner opulent gestalteten Geschichte des Hip Hop erzählt Ed Piskor seine Hackergeschichte im klassischen Stil der amerikanischen Undergroundcomix der 80er-Jahre – schwarzweiss, mit dünnem Strich, der die blank liegenden Nerven des digitalen Outlaws permanent spürbar macht. Eine faszinierende Zeitreise in ein Paralleluniversum.

Christian Meyer

Ed Piskor: «Wizzywig – das Porträt eines notorischen Hackers».

Egmont Graphic Novel, 288 S., s/w, Softcover,

EUR 19,99 / CHF 29.90

M. Sztanke, A. Chabert: La faute. Une vie en Corée du Nord

Leben und überleben in Nordkorea

Überwachen ist eine Kultform und fast ein Ritual in einem Land, in dem die Herrscher Kim Il-sung (†1994), Kim Jong-il (†2011) und Kim Jong-un wie Halbgötter verehrt werden (verehrt werden müssen!). Diesen Eindruck vom Alltag in Nordkorea vermittelt «La faute. Une vie en Corée du Nord» von Michaël Sztanke und Alexis Chabert. Die Graphic Novel des erfahrenen TV-Reporters, Schriftstellers und Regisseurs Michaël Sztanke schildert am Schicksal Chol-ils, eines Touristenführers im Ministerium für auswärtige Angelegenheiten, wie der Staatsapparat in Pjöngjang alles Sprechen und Handeln überwacht und mit der Doktrin der Herrscherfamilie gleichschaltet. Als Chol-il eines Tages merkt, dass ihm das Abzeichen mit den Konterfeis der Staatsoberhäupter fehlt, das jeder Nordkoreaner auf dem Anzug tragen muss, setzt sich eine Spirale des Schreckens in Gang. Sie stoppt erst, als Chol-il als Volksfeind entlarvt wird. Seiner Frau und Tochter gelingt zwar die Flucht, da beide in China erneut in der Unfreiheit enden, zeigt ihr Geschick erst recht, wie ausweglos ihre Situation ist.

«La faute. Une vie en Corée du Nord» ist – wie im Journalismus heute vielfach üblich – schnörkellos erzählt und ohne Umwege auf den Punkt geschrieben. Bemerkenswert an dieser Variante der politischen Comic-Reportage ist, dass Sztanke, wiewohl von Haus aus Journalist, das Genre der semi-fiktiven, grafischen Erzählung wählt, um den Lesern in Europa die fremde Lebenswirklichkeit in Nordkorea verständlich zu machen. Die Situationen, die er schildert, hat er als Asienkorrespondent mit seinem Führer erlebt. Das Szenario für den Comic hingegen hat er sich aufgrund von Gesprächen erschlossen; bspw. was passiert, falls ein Nordkoreaner sein Abzeichen verliert. In dieser Hinsicht ist «La faute. Une vie en Corée du Nord» ein Bericht über die Umstände, wie die TV-Reportage in Nordkorea entstand. Er ergänzt Sztankes für den TV-Sender France 5 erstellten Dokumentarfilm.

Auch Alexis Chaberts an die klassische Ligne claire angelehnte Zeichnungen fokussieren auf das Wesentliche und verzichten auf unnötige Ornamente. Graue Töne prägen die Bilder zusammen mit den grossen Massstäben einer Architektur, die den Menschen klein und nebensächlich wirken lässt. «La faute. Une vie en Corée du Nord» mag vielleicht nicht zu den grossen Meisterwerken des Comic-Journalismus zählen, die Atmosphäre in Nordkorea transportieren Sztanke und Chabert jedoch so glaubwürdig und beklemmend, dass ihr Plädoyer für die Freiheit ankommt.

Florian Meyer

Michaël Sztanke, Alexis Chabert: «La faute. Une vie en Corée du Nord».

Delcourt / Mirages, 112 S., Hardcover, farbig,

EUR 15,50 / CHF 26.70

Mehr zu Michaël Sztanke auf Twitter:

twitter.com/MichaelSztanke

François Ayroles: Une affaire de caractères

Sinnspiel über Morde, Zeichen und Bedeutungen

Unbehagen erfasst Bibelosse: Eine Serie von Mordfällen schreckt das beschauliche Dorf auf, das eine Oase der Literatur und der Sprachkunst bildet. Nur Schriftsteller, Buchhändler, Buchdrucker, Bibliothekare und andere Sprachliebhaber leben da und verbringen ihre Zeit mit Schreiben, mit der Erörterung und Auslegung von Texten oder mit Wortduellen und Buchstabenspielen. Sprachvirtuosen sind auch die Opfer: Das erste trägt den Spitznamen «Prinz der Phrasendrescher», das zweite spricht nur Worte aus, in denen «i» der einzige Vokal ist, und das dritte Opfer sagt seine Sätze nie allein, sondern immer im Wechselspiel mit seiner Schwester. Rätselhaft ist auch, wie die Dorfbewohner die Leichen antreffen: Jedes Opfer ist jeweils in Form eines Buchstabens aufgebahrt, so als ob der Täter den Wortkünstlern etwas mitteilen wollte.

Auch sonst lebt «Une affaire de caractères», der neue Comic des französischen Zeichners François Ayroles, von Andeutungen und Anspielungen: Bereits der Titel gibt zu erkennen, dass es dem Autor genauso um ein Spiel der Zeichen und ihres Sinns geht wie um die charakteristischen Eigentümlichkeiten der menschlichen Sinnbildung. Auf der Suche nach dem Täter messen sich nämlich der psychologische Spürsinn des Inspektors mit dem analytischen Scharfsinn des Erfinders eines Textautomaten und mit der «wilden» Freude der Dorfbewohner am Deuten von Sprachspielen – und sinnigerweise führt am Ende der Zufall zur Auflösung.

«Une affaire de caractères» lässt viele Lesarten und Auslegungen zu: Die leichteste folgt der Handlung, die man gut als Kriminalkomödie charakterisieren kann. Zugleich ist «Une affaire de caractères» ein Stelldichein der Klassiker: Der Ligne-claire-Meister Edgar P. Jacobs etwa spielt den Inspektor. Weitere Anspielungen gibt es etwa auf Jorge Luis Borges, Franz Kafka, Agatha Christie oder Georges Perec, der seine Werke jeweils formalen Zwängen unterworfen hat (so wie dies auch François Ayroles als Mitglied der Gruppe OuBaPo erlernt hat).

Man merkt es «Une affaire de caractères» auf jeder Seite an, dass sein Autor die formalen Grundlagen des Comics aus dem Effeff kennt und sie mit spielerischer Leichtigkeit anwenden kann (zu Beginn stellt Ayroles übrigens seinen Beruf in einer Andeutung als «angewandte Arbeit» vor).

Mit «Une affaire de caractères» legt François Ayroles ein wohlkomponiertes Werk vor, in dem alles Sinn und Bedeutung hat, aber doch nichts todernst gemeint ist. Ayroles’ feinen Sinn für Humor versteht auch, wer nicht die Theorien des Comics und der Literatur studiert hat.

Florian Meyer

François Ayroles: «Une affaire de caractères».

Éditions Delcourt, 72 S., Hardcover, farbig,

EUR 16,95 / CHF 28.30

Frank Santoro: Pompeii / Storeyville

Vita brevis, ars longa

«Cartoonists» nennt man im Englischen bekanntlich Comic-Zeichner, eine Bezeichnung, die vom italienischen Wort «cartone» stammt, also Karton, den man bereits im italienischen Mittelalter kannte und zum Skizzieren benutzte, zum Beispiel bei der Ausführung von Fresken oder Malereien. Schnelle, dynamische Skizzen, nach denen Künstler ihre dramatischen Tableaux fertigten – genau wie Frank Santoro dies in seiner neusten Graphic Novel «Pompeii» tut, in der römische Künstler die Hauptdarsteller sind und die – wer weiss – auch auf Karton skizzierten.

«Pompeii» spielt im Jahr 79 unserer Zeitrechnung in der bei Neapel gelegenen Stadt, von der wir alle wissen, wie sie unterging. Flavius, ein aufstrebender Künstler, wartet auf seinen artistischen Durchbruch. Marcus, sein junger Lehrling, möchte vor allem niemals mehr in seine provinzielle Heimatstadt Paestum zurückkehren müssen, wo es nur beschränkte Karrieremöglichkeiten gibt. Lucia, Marcus’ Freundin, liebt ihn sehr, möchte aber endlich eine Familie gründen. Flavius wiederum hat eine heimliche Affäre mit einer namenlosen Prinzessin, deren Porträt er malen soll und deren Vater gute Beziehungen zu vermögenden Mäzenen in Rom hat.

Frank Santoro wurde mit seinem aufsehenerregenden Album «Storeyville» bekannt; einem impressionistisch-expressionistischen Bildungsroman, erschienen 1995, der in den USA leider nicht die Aufmerksamkeit bekam, die er verdient hätte, da für künstlerische Comics noch kein Markt bestand. Ohne zu übertreiben, kann ich sagen, dass «Storeyville» meine Meinung über das Potenzial des Comics grundlegend veränderte; eine Ansicht, die auch Chris Ware teilt: « ‹Storeyville› war für mich als Zeichner eine wegweisende Lektüre. Ich betrachte das Buch als einen Meilenstein in der Geschichte des Comics.»

Santoro lässt in «Pompeii» einige der Themen aus «Storeyville» wieder aufleben, aber zwanzig Jahre später und aus der Perspektive eines gereiften Cartoonisten. Ja, man ist versucht, die beiden Charaktere Flavius und Marcus als doppeltes Selbstporträt des Zeichners als jungen bzw. älteren Mann zu betrachten. «Pompeii» ist sowohl formal und emotional interessant: Formal stellt das Album ein Meisterwerk in Sachen Comic-Storytelling dar, während die sepiafarbenen Bleistiftzeichnungen und Aquarelle so locker und offen daherkommen wie die «Cartoons» für ein Fresko. Santoros Kompositionen balancieren perfekt zwischen Experiment und Selbstbewusstsein und verbinden intellektuelles Engagement und ausgeklügelte grafische Erzählkunst. Aber was «Pompeii» wirklich einzigartig macht, sind die zeitlosen Ideen und Emotionen, die es uns vermittelt: Liebe, Sex, Kunst und Geschäft, jugendliche Unschuld und übersättigte Erfahrung, Sehen und Blindheit, Romantik und Verantwortung. Es geht um nichts weniger als um künstlerische Ansprüche im Zweikampf mit der Unbill des Alltags, um Vergehen und Bestehen, Natur und Künstlichkeit, Leben und Tod.

Eine oder zwei Dekaden vor Ausbruch des Vesuvs erinnerte der römische Philosoph und Naturforscher Seneca sein Publikum an einen alten griechischen Aphorismus: «Ars longa, vita brevis.» Das Leben ist kurz, aber grosse Kunst währt lange. Und grosse Künstler benötigen ein ganzes Leben, bis sie ihre Kunst beherrschen.

Diesen Gedanken lässt Santoro in «Pompeii» wunderschön und mit sanfter Melancholie durchschimmern: Marcus und Lucia werden auf ewig in jugendlicher Liebe verbunden sein, sowohl auf dem Papier als auch in unseren Köpfen. Santoro hingegen wird sich hoffentlich weiterhin der Perfektion der Comic-Kunst widmen.

Mark David Nevins

Frank Santoro: «Pompeii».

Picturebox, 140 S., Softcover, s/w (sepia),

EUR 14,90 / CHF 22.90

Frank Santoro: «Storeyville».

Picturebox, 48 S., Hardcover, farbig (sepia, gelb),

$ 19.95

Mawil: Kinderland

(N)Ostalgie

Der ganz normale Alltag eines Schülers in Ost-Berlin 1989, kurz vor dem Mauerfall: Der 13-jährige Mirco Watzke, mit dem der Autor Markus «Mawil» Witzel nicht nur die Initialen teilt, verpasst seine Haltestelle und kommt zu spät zur Schule (die Halteknöpfe der Busse im Osten sind zu weit oben).

Er wird wegen seiner guten Noten als Streber abgestempelt und im Sportunterricht immer als Letzter gewählt. Einzig im Tischtennis – während der Pause – kann er sich behaupten, auch gegen die Grossen. Als er aber den Schulplatz-Rowdy bei der Lehrerin verpetzt, steckt er in Schwierigkeiten. Zu Hilfe kommt der frisch versetzte Torsten Maslowski. Ausgerechnet mit diesem jungen Punk, der sich nicht um Pioniere und den sozialistischen Jugendverband FDJ schert, freundet sich der kleine «Schisser» an. Sie teilen die gemeinsame Leidenschaft fürs Tischtennis, planen am Vorabend des Mauerfalls ein Schülerturnier zum Pioniergeburtstag und ahnen nichts von den bevorstehenden Veränderungen …

Mawils «Kinderland» ist auf mehreren Ebenen ein gelungenes Buch. Auf der einen Seite gibt der stark autobiografische Comic einen unterhaltenden Einblick in das tägliche Leiden eines jungen, nicht sehr beliebten Schülers. Lustige Episoden reihen sich an peinliche Momente, die jeder Leser und jede Leserin aus der eigenen Kindheit kennt. Gekonnt balanciert der Autor dabei seine nostalgischen Kindheitserinnerungen, wie gewohnt, zwischen Situationskomik und stillen Passagen, in denen die Hauptfigur in sich gekehrt ist. Auf der anderen Seite gibt das Buch einen sehr guten Einblick in die Kindheit zu Zeiten der DDR, mit unzähligen Anspielungen, die Lesern ausserhalb Deutschlands vielleicht teilweise verborgen bleiben. Ausserdem ist Mircos Kindheit auch beispielhaft für die Situation der DDR kurz vor ihrem Ende und für die naive Haltung ihrer Bürger gegenüber dem, was noch kommen wird. «Ihr seid doch keine Kinder mehr!», sagt ein Erwachsener am Ende zu Mirco. Der Ausspruch richtet sich an alle Protagonisten des Buches, ob jung oder erwachsen. «Kinderland» ist zwar von Nostalgie getrieben, aber bestimmt nicht von Ostalgie.

Zuletzt ist auch der Autor sozusagen erwachsen geworden. Nach sieben Jahren seit seiner letzten Publikation hat Mawil mit «Kinderland» seinen ersten eigentlichen Comic-Roman vollendet. Zwar fehlt in seinem jüngsten Werk der kreativ-chaotische Erzählstil, den seine frühen Bücher auszeichnen («Wir können ja Freunde bleiben», «Das grosse Supa-Hasi-Album», «Action Sorgenkind»), doch hat er es geschafft, auf fast 300 Seiten eine ganze Ära einzufangen.

Giovanni Peduto

Mawil: «Kinderland».

Reprodukt, 280 S., Softcover, farbig,

EUR 29 / CHF 40.90

Nick Bertozzi: Shackelton: Antarctic Odyssey

Der letzte Polarforscher

Wie in einem Abenteuer aus der griechischen Mythologie wird der Protagonist zu Beginn als gebrochener Held dargestellt. Auf einer Antarktis-Expedition wird der britische Polarforscher Ernest Shackleton (1874–1922) im Jahre 1907 kurz vor dem Ziel vom Expeditionsleiter wegen Krankheit nach Hause geschickt. Auf seiner zweiten Forschungsreise (1907–1909) muss er wiederum knapp 150 Kilometer vor dem Südpol kehrt machen, stellt aber dennoch einen Rekord in der grössten Annäherung an einen der geographischen Erdpole auf. Nachdem der Norweger Roald Amundsen 1911 als erster Mensch den Südpol erreicht, gibt es für Shackleton nur noch eine verbleibende Herausforderung: die Überquerung des antarktischen Kontinents von Küste zu Küste über den Südpol. Auch dieses Unterfangen scheitert, und der Polarforscher wird eher für seine spektakuläre Rettungsaktion, mit der er seine gesamte Mannschaft vor dem Tod bewahrt, bekannt. Davon handelt auch der biografische Comic des Amerikaners Nick Bertozzi. In übersichtlicher, einfacher Erzählweise und mit einer Reihe von Grafiken und tabellarischen Zusammenfassungen erzählt Bertozzi die Vorbereitung und Durchführung der Polarexpedition «Endurance», die von 1914 bis 1917 dauerte. Obwohl Ernest Shackleton die Hauptfigur ist, lässt der Autor allen Teilnehmern der Expedition viel Platz. Die Kameraderie, die in der langen und harten Gefangenschaft in der eisigen Landschaft entsteht, kann der Leser mitfühlen. Shakletons zwanghafter Drang nach Abenteuer ist spürbar.

Nick Bertozzi scheint eine Vorliebe für biografische Erzählungen, Pioniere und Expeditionen zu haben. Nach «The Salon», «Laika» oder «Lewis & Clarke» ist «Shackleton: Antarctic Odyssey» ein weiteres Buch, mit dem der Comic-Zeichner auf heldenhafte Errungenschaften real existierender Personen (und Tiere) aufmerksam machen will. Dies tut er so, dass sowohl jugendliche als auch erwachsene Leser unterhalten werden, selbst wenn für kritische Leser die Figur des britischen Forschers zu einseitig erscheinen mag. Zu bedauern ist der Entscheid, die Geschichte in Schwarzweiss und skizzenhaftem Stil zu zeichnen. Der krude Strich verleiht der Misere in der eisigen Kälte zwar mehr Kraft, doch wer die Geschichte «The Salon» um die Pariser Künstlerszene anfangs des 19. Jahrhunderts kennt, wird die farbige, ausdrucksstarke Bildsprache Bertozzis vermissen.

Giovanni Peduto

Nick Bertozzi: «Shackelton: Antarctic Odyssey».

First Second, 127 S., Softcover, s/w,

$ 16.99

Jacques Ferrandez: Der Fremde

Killing an Arab

Der französische Comic-Autor und Zeichner Jacques Ferrandez hat Albert Camus’ Klassiker «Der Fremde» als Comic adaptiert. Im ersten Moment stellt sich die Frage, was macht für Ferrandez die Faszination aus, Camus’ Buch, das als Hauptwerk des Existentialismus gilt, aktuell als Comic umzusetzen ? Ferrandez selbst ist 1955 in Algier geboren und in jungen Jahren mit seinen Eltern nach Südfrankreich ausgewandert. Mit seiner Heimat und mit der Geschichte Frankreichs in Algerien befasste er sich jahrelang in der zehnbändigen Comic-Reihe «Carnets d’Orient». Mit Camus’ Literatur fühlt er sich in einer besonderen Weise verbunden, aufgrund der Einstellung und Geisteshaltung des Nobelpreisträgers. Aber was ihn dabei wirklich fasziniert, ist vor allem die Figur des jungen Mersault, der als gleichgültiger Mörder einen Araber tötet, zufrieden und fremd in einer ihm und sich selbst fremden Welt gefangen, in einem Algier der 30er-Jahre. Um Mersault herum geschehen bedeutungslose Dinge, die er zwar beobachtet und registriert, aber eigentlich nicht mehr selbst erfahren und erleben kann. Es ist ein diffuses Szenario, durch das sich der empathielose Protagonist treiben lässt, was ihm später zum Verhängnis wird.

Ferrandez weicht kaum von der literarischen Vorlage ab und hat Camus’ Buch handwerklich äusserst solide umgesetzt, ganz im Stil der traditionellen französischen Comic-Schule. Und das ist auch gut so, denn eine Comic-Adaption, die in Konkurrenz zu dem übermächtigen literarischen Text treten würde, kann eigentlich nur scheitern. Sartre schrieb über «Der Fremde», jedes Wort sei eine Insel. Ferrandez hat diese Inseln in gleissendes Sonnenlicht getaucht, und zwischen ihnen treibt indolent der Protagonist. So fremd und doch so nah erlebt man die unglückselige Geschichte dieses jungen Mannes, dass man unmittelbar auf sein eigenes Leben zurückgeworfen wird. Mit «Der Fremde» ist Ferrandez ein eindringlicher Comic gelungen, welcher der grossartigen literarischen Vorlage voll und ganz gerecht wird.

Matthias Schneider

Jacques Ferrandez: «Der Fremde».

Jacoby & Stuart, 128 S., Hardcover, farbig,

EUR 24 / CHF 34.50

Michel Kichka: Zweite Generation

I want to break free

Die «Zweite Generation» nennt Michel Kichka seinen autobiografischen Comic, ein Titel der treffender nicht sein könnte. Denn wie so oft setzt sich erst die nachkommende Generation mit den Traumata der Eltern auseinander und kann sich bei Erfolg davon losmachen. So auch Michel, dessen Vater aus Buchenwald befreit wurde und den Holocaust überlebte. Doch zeitlebens wurde der Vater die Vergangenheit nicht mehr los, er machte sie sogar zum allgegenwärtigen Thema in seiner Familie. Ob es zum Beispiel viel und gut zu essen gab oder wenig und schlecht, stets hörten die Kinder Bemerkungen über die Erlebnisse des Vaters im Konzentrationslager. In seiner Kindheit und Jugend war Kichka noch von seinem Vater und seinen Geschichten fasziniert, auch wenn er davon Albträume bekam. Erst im Erwachsenenalter gelingt es Kichka zu reflektieren und sich zu emanzipieren, vor allem ausgelöst durch den Selbstmord seines jüngeren Bruders. Auch für seinen Vater wird der unerwartete Tod des jüngsten Sohnes zum Schlüsselerlebnis; fortan beginnt er, über seine Vergangenheit ausführlich zu sprechen, ein Buch zu veröffentlichen, als Zeitzeuge Führungen durch Auschwitz zu machen sowie an Jahrestagen in Häftlingskleidung zu erscheinen und Interviews zu geben.

Es ist keine leichte Kost, die Kichka in humoristischen Zeichnungen erzählt. Auch wenn der Comic vom jüdischen Humor geprägt ist, sind die Schilderungen über sein Familienleben äusserst beklemmend. Kichka beschreibt seinen Vater als jemanden, der in einer anderen Zeit lebte, dessen Uhr am Tag seiner Verhaftung stehen geblieben ist. In seiner Familie wurde ihm alles untergeordnet. So hatte Kichka sich unterbewusst selbst auferlegt, dass er kein Recht auf Pubertät hätte, weil Hitler die seines Vaters verhinderte. Über zehn Jahre hat den Autor und Zeichner dieses Comic-Projekt umgetrieben, denn obwohl er jede Menge Erfahrungen als Pressezeichner und Illustrator von Kinderbüchern hatte, war er regelrecht blockiert. Mit «Zweite Generation» ist Michel Kichka sein persönlicher Befreiungsschlag gelungen und ein bewegender Comic, der in jeder Hinsicht Mut macht.

Matthias Schneider

Michel Kichka: «Zweite Generation».

Egmont Graphic Novel, 108 S., Hardcover, s/w,

EUR 19,99 / CHF 29.90

Stephan Katz & Max Goldt: Der Baum ist köstlich, Graf Zeppelin

Meisterhafte Absurditäten

1996 beschlossen der Göttinger Autor Max Goldt und der Bielefelder Zeichner Stephan Katz zusammenzuspannen. Zuvor hatte Katz schon diverse Texte Goldts adaptiert, zukünftig sollten die Comics in gemeinsamer Arbeit entstehen. Mittlerweile erscheinen Katz und Goldt u. a. regelmässig in der Titanic und der Zeit, und alle ein bis zwei Jahre wird ein neuer Sammelband veröffentlicht. Dabei hat das Duo diverse Verlagswechsel hinter sich: Die ersten drei Bände erschienen bei Jochen Enterprises, danach ging es zu Carlsen, Rowohlt und schliesslich zur Edition Moderne. Da scheint man sich wohlzufühlen, denn mit «Der Baum ist köstlich, Graf Zeppelin» wurde dort bereits der fünfte Band in Folge veröffentlicht.

Wer Katz und Goldt kennt, kann sich denken, was einen hier erwartet: Es wird wieder viel Nonsens getrieben, immer wieder werden sprachliche Plattitüden auf die Schippe genommen, und zwischendurch geht es auch mal politisch und gesellschaftskritisch zu. Auch der hohe Textanteil, ein weiteres Markenzeichen von Katz und Goldt, kommt hier wieder zum Tragen, wobei sich die Figuren gerne in herrlich geschwurbelten Dialogen ergehen. Ebenfalls bereits bekannt sind die Besonderheiten in der Erzählweise: Oft gibt es keine Schlusspointe, sondern die Strips laufen am Ende einfach aus. Der eigentliche Witz entsteht schon früher, durch skurrile Situationen oder Sprachwitz in den Dialogen. An einigen Stellen driften die Geschichten auch von der anfänglichen Handlung ab und enden irgendwo ganz anders. Allerdings: Ganz so wild wie in ihren frühen Bänden treiben es Katz und Goldt nicht mehr. Für ihre Verhältnisse verwenden sie hier schon beinahe konventionelle Erzählstrukturen.

Verändert haben sich über die Jahre auch die Zeichnungen. Anfangs noch komplett schwarzweiss und seit «Oh, Schlagsahne! Hier müssen Menschen sein» (diese Titel!) von 2001 farbig, haben sich aus den fast schon expressionistischen Krickel-Krakel-Zeichnungen der ersten Bände klare, feine Linien und ein insgesamt cartooneskerer Stil entwickelt. Das wirkt dann zwar auf der Bildebene nicht mehr so irre und durchgeknallt wie in den Anfangstagen, dafür liegt der Fokus mehr auf den Situationen und Dialogen und lässt diese dadurch fast noch schräger erscheinen. Katz- und Goldt-Fans werden sich wieder sehr über diese wunderbare Sammlung an meisterhaft absurden Sprach- und Bildspielereien freuen, aber auch allen anderen ist die Lektüre des neuesten Streichs des kongenialen Duos unbedingt

zu empfehlen.

Jan Westenfelder

Stephan Katz & Max Goldt: «Der Baum ist köstlich, Graf Zeppelin».

Edition Moderne, 88 S., Hardcover, farbig,

EUR 24 / CHF 32.–

Peter Mennigen & Ingo Römling: Malcolm Max. Band 1+2

Malcolm mittendrin

Vampirgeschichten sind in den letzten Jahren ja wieder sehr in Mode gekommen. Aber auch wenn es sich bei Malcolm Max, dem Titelhelden der gleichnamigen Serie, um einen Vampir- und Dämonenjäger handelt, wäre der Vorwurf, auf diesen Zug aufspringen zu wollen, ungerecht. Mit Teenie-Fantasy hat das hier nämlich nichts zu tun. Vielmehr stand der klassische englische Schauerroman Pate.

Die Handlung der auf einer Hörspielreihe basierenden Serie spielt Ende des 19. Jahrhunderts in London. Malcolm Max klärt im Auftrag einer Geheimloge übersinnliche Fälle auf, wobei ihm mit der schönen Charisma ausgerechnet eine Halbvampirin zur Seite steht. Zunächst einmal hat die Geschichte aber nichts Übernatürliches an sich: Malcolm und Charisma sind Leichenhändlern auf der Spur und werden dabei in eine Serie ritueller Frauenmorde verwickelt. Im Zuge der Ermittlungen gerät Malcolm aber irgendwann selbst in Verdacht, und um den wahren Mörder zu finden, macht er auch vor dem Reich der Toten nicht halt. Schliesslich stossen die beiden während ihrer Recherchen auch noch auf einen verrückten Wissenschaftler und mysteriöse Maschinenmenschen.

Es gibt hier also gleich mehrere Handlungsstränge, die auseinander hervorgehen und sich überkreuzen, aber trotzdem wirkt die Erzählung nicht konstruiert, und die Lektüre wird auch nicht anstrengend. Viel eher ist man immer wieder über Wendungen und Einfälle überrascht, besonders die mit viel Witz formulierten Dialoge machen immer wieder Spass. Lediglich der Anfang ist etwas langatmig und zu textlastig geraten, aber dafür wird hier ein stimmungsvoller, morbider Rahmen geschaffen, aus dem heraus die Handlung bald Fahrt aufnimmt. Von Anfang an mitreissend sind die wunderbaren Zeichnungen, und man kann nur froh sein, dass der Bielefelder Splitter Verlag ein so grosszügiges Format gewählt hat. Denn kleiner will man die Bilder mit den ausgefeilten Figuren, den detailreichen Settings und ihrer durchgehend düsteren Farbgebung wirklich nicht haben.

Etwas überflüssig ist in beiden Bänden allerdings der lange Anhang mit Texten, Skizzen und Gastzeichnungen, da hätte ich lieber ein paar Seiten Comic mehr gehabt. Und im 2. Band wirken die ständigen Verweise auf Band 1 irgendwann etwas penetrant. Abgesehen von diesen kleinen Schönheitsfehlern, wird Genre-Fans hier ebenso spannende wie vergnügliche Unterhaltung geboten, und man freut sich jetzt schon auf den nächsten Teil.

Jan Westenfelder

Peter Mennigen & Ingo Römling: «Malcolm Max. Band 1: Body Snatchers».

Splitter Verlag, 72 S., Hardcover, farbig,

EUR 15,80 / CHF 23.90

Peter Mennigen & Ingo Römling: «Malcolm Max. Band 2: Auferstehung».

Splitter Verlag, 64 S., Hardcover, farbig,

EUR 14,80 / CHF 22.90

Kurz und Gut

von Christian Meyer

Der Erste Weltkrieg

Ich erinnere mich

Die Rückkehrer

Joe Sacco hat mit «Der Erste Weltkrieg. Die Schlacht an der Somme» ein sieben Meter langes Leporello über die verlustreichste Schlacht des Ersten Weltkriegs gezeichnet. Die Zentralperspektive ignorierend, bewegt sich das Bild sowohl auf einer Raum- als auch auf einer Zeitachse. Denn nicht nur entlang des Grabens werden die tragischen Ereignisse in Bildern ganz ohne Text gezeigt. Sacco hat auch eine Zeitebene eingebaut, welche die Vorbereitungen und die Entwicklung an diesem verheerenden Tag zeigt. Im Schuber steckt ausserdem ein Beiheft, das die historischen Hintergründe und Details des Bildes erläutert. Ein einzigartiges, beeindruckendes Werk.

Eine Kindheit im Krieg: Nach «Das Spiel der Schwalben» erzählt Zeina Abirached das zweite Mal aus ihrer Kindheit in Beirut: «Ich erinnere mich» lautet der programmatische Titel des Bandes, der eine Kindheit im Bürgerkrieg schildert. Gekonnt setzt Abirached den kindlich-naiven Blick der jungen Ich-Erzählerin ein, um die absurden Alltagssituationen in der umkämpften Stadt wiederzugeben. Die Zeichnungen mit ihren starken, ornamentalen Schwarzweiss-Kontrasten sind schön wie im Vorgänger-Band, aber mit der additiven Phrase «Ich erinnere mich» mag sich kein rechter Erzählfluss einstellen.

Krieg in der Gegenwart: Der Franzose Olivier Morel beantragt gerade seine US-Staatsbürgerschaft, als er für seine Kriegsheimkehrer-Reportage recherchiert: «Die Rückkehrer. Wenn der Krieg im Kopf nicht endet» erzählt von traumatisierten Soldaten aus dem Irakkrieg. Maëls Zeichnungen tragen die desillusionierte Atmosphäre, während Morel intensiv Betroffene zu Wort kommen lässt. Ein bewegendes und kluges Werk.

Joe Sacco: «Der Erste Weltkrieg. Die Schlacht an der Somme».

Edition Moderne, 24 S. plus Beiheft, Hardcover im Schuber, s/w,

EUR 35 / CHF 49.–

Zeina Abirached: «Ich erinnere mich».

avant-verlag, 96 S., Softcover, s/w,

EUR 14,95 / CHF 22.90