Wasserleichen / Christoph Schuler

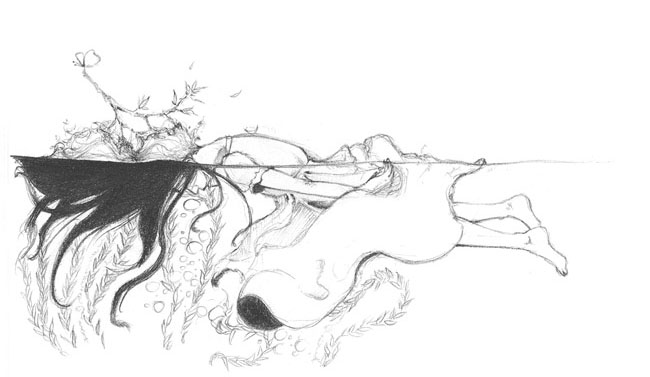

Illustration: Nathalie de Vallière

Obwohl in einer an See und Fluss gelegenen Stadt geboren, tat ich schon von klein auf alles, um möglichst selten mit Wasser in Berührung zu kommen – es war mir zu feucht und zu kalt. Im Kindergarten spielten wir oft am Ufer eines ruhig dahinplätschernden Baches und liessen Schiffchen aus Baumrinde zum See hinuntergleiten, aber bereits damals passte ich auf, dass ich nie auch nur mit einer Zehe ins Wasser trat, so sehr widerstrebte mir das flüssige Element. Ging die ganze Familie in eine der Badeanstalten am See, was selten vorkam, blieb ich immer hübsch auf der Liegewiese und gab vor, mich brennend für das Leben der Ameisen und die verschiedenen Formen von Grashalmen zu interessieren, oder ging weggeworfene Holzstäbchen von Eiscrèmes einsammeln, bis ich damit klebrige Holzhäuschen bauen konnte.

Vermutlich kam meine Abneigung gegen Wasser von meiner Mutter, die Badeanstalten und Badeanzüge hasste, seit sich an ihren elegant geschwungenen Beinen feine blaue Äderchen zu zeigen begannen. Meinem Vater, der sie nicht zuletzt wegen ihrer Beine geheiratet hatte, schien nichts aufzufallen. Er kam sowieso nur selten mit uns zum See, er ging lieber bergsteigen; das tat er so lange, bis er auf einer Gletschertour beinahe in einer Spalte sein Leben aushauchte.

Ich mochte Wasser nicht, doch ich erkannte, dass ich ihm nicht für immer würde ausweichen können. In der zweiten oder dritten Klasse gab ich dem Drängen meiner Schulkameraden und meiner Mutter nach und begleitete – an den zwei, drei wirklich heissen Sommertagen – meine Geschwister in die Badeanstalt, doch ging ich nur mit Taucherbrille und Flossen ins Wasser. Ich schwamm prinzipiell nicht, ich tauchte nur. Einerseits in Ermangelung einer tauglichen Schwimmtechnik, andererseits, weil mir bei meinen Schwimmversuchen ununterbrochen Wasser ins Gesicht spritzte, was den unangenehmen Eindruck von Nässe auf ekelhafte Weise verstärkte. Meine Kameraden planschten an der Wasseroberfläche, ich lag mit schmerzenden Lungen auf dem Grund des Beckens und versuchte, so lange wie möglich unten zu bleiben. Abgesehen von verlorenen Heftpflastern und Haarspangen gab es zwar nicht viel zu sehen, aber mir gefiel das grüne Licht dort unten, der Anblick der zappelnden Glieder der anderen Kinder, die Reflexionen der Sonne, die auf dem Boden des Beckens tanzten, und vor allem die Ruhe, die dort unten zumindest so lange herrschte, bis mich plötzlich ein alarmierter Bademeister aus dem Wasser zerrte.

In der vierten Klasse mussten wir uns einmal pro Woche zum Schwimmunterricht in einer anderen Badeanstalt einfinden, einem uralten hölzernen Gebäude im Fluss. «Ab fünfzehn Grad Wassertemperatur gibt’s kein Pardon!», war Schwimmlehrer Wattmeiers Motto. Er war Deutscher, grossgewachsen, ohne ein einziges Haar auf seinem polierten Schädel, und es hiess, die drei fehlenden Finger an seiner linken Hand habe er in den letzten Tagen der Schlacht um Berlin verloren, als er bei der Flucht durch die Kanalisation einen Schachtdeckel just in dem Moment aufzudrücken versucht hatte, als ein russischer Panzer darüberfuhr.

In unseren ausgeleierten wollenen Badehosen schlotterten wir im Wind und hofften vergebens auf etwas Sonne. Uns graute davor, ins Wasser steigen zu müssen, nicht nur wegen der Kälte, sondern auch wegen der Fische, die im giftigen Flusswasser der Sechzigerjahre herumzappelten. Es gab damals kaum eine Schwale, Brachsme oder Forelle ohne den grau-weissen, mit blutigen Punkten versehenen Schimmelbefall an Bauch und Rücken. Die Vorstellung, im Wasser von einem dieser todgeweihten Fische mit seinem pelzigen Tumor gestreift zu werden, liess meine Gänsehaut zu erbsengrossen Pickeln anschwellen.

«Schau mal, jetzt gibt’s hier bereits Quallen!», raunte mir Theres zu und deutete auf ein halbdurchsichtiges Ding, das sich langsam durch die Gitterstäbe des abgetrennten Aussenbeckens schob. Das war nie im Leben eine Qualle, das sah eher aus wie ein ... «Ein Pariser, Scheisse!», rief Theres überrascht und auch etwas stolz, das Ding erkannt zu haben. Schwimmlehrer Wattmeier kam herbeigeeilt, gab Theres erst eine Ohrfeige, dass sie ins Wasser fiel, und machte sich dann daran, das sich träge im Wasser drehende Kondom mit dem Rettungshaken zu erwischen. Ein schwieriges Unterfangen, da das Ende des Gummis zugeknöpft war und die Luft, die sich an der abgerundeten Spitze befand, nicht entweichen konnte, was dem mit einer trüben Flüssigkeit gefüllten Ding gerade so viel Auftrieb gab, dass es knapp unter der Wasseroberfläche trieb. Zu Theres gewandt rief er: «Es gibt Ausdrücke, die ein Mädchen in deinem Alter nicht kennen sollte!»

Exakt in diesem Augenblick stach ein Sonnenstrahl durch die Wolken und fiel direkt auf Theres’ dunkelblondes Haar. Ich glaube, ich habe mich im selben Moment unsterblich in sie verliebt. Vielleicht aber auch erst, als sie, eifrig im Wasser paddelnd und dem Pariser ausweichend, Lehrer Wattmeier entgegenschleuderte: «Mädchen in meinem Alter sollten aber auch nicht ins eiskalte Wasser geworfen werden!»

Für ihre Schlagfertigkeit – eine Eigenschaft, die mir leider abging – liebte und bewunderte ich Theres unendlich. Ebenso für ihren Mut, dem rotgesichtigen Wattmeier, den wir im Verdacht hatten, mit seinen sieben übriggebliebenen Wehrmachts-Fingern die Tafel mit der Temperaturanzeige vor der Schwimmstunde nach Gutdünken zu manipulieren, freche Antworten zu geben, was ich mich nie getraut hätte. Vielleicht rührte ihre Fähigkeit, sich zu wehren, daher, dass sie aus einer armen Familie kam und, wie sie freimütig erzählte, mit ihren drei Brüdern im selben Bett schlafen musste, weil kein Geld für weitere Matratzen da war. Ihr Haar hielt sie mit roten Gummiringen zusammen, die man üblicherweise als Dichtungen für Einmachgläser benützt, ihre Kleider waren schon unzählige Male mit farblich unpassendem Garn geflickt worden, und sie musste die Schuhe ihrer Brüder austragen, löchrige Dinger mit Holzsohlen, wie ich sie nur von Illustrationen in Märchenbüchern kannte.

Trotz ihrer Herkunft war Theres’ Auftreten ebenso anmutig wie elegant, ihre derbe Sprache verlieh ihrer Erscheinung sogar zusätzlichen Reiz, fand ich. Und sie konnte schwimmen wie eine Forelle! Was kein Wunder war, wohnte sie doch unmittelbar am Fluss in einer ehemaligen Mühle, die schon zur Zeit der Reformationskriege wegen Baufälligkeit hätte abgebrochen werden sollen, und deren Garten ohne Zaun ins Flussufer überging. Dort aufwachsende Kinder fielen alle paar Tage in den träge dahinziehenden Fluss – wer nicht schnell schwimmen lernte, lebte nicht lange.

Ein einziges Mal nahm Theres mich mit zu ihr nach Hause. Über eine knarrende Holztreppe gelangte man in die Wohnung, deren aus Stoffresten gewobene speckige Teppiche übersät waren mit zerfetzten Zeitungen, bis zum Filter abgerauchten Zigarettenstummeln, leergelutschten Kondensmilch-Tuben und geknickten Kronenkorken. Am Fenster, mit dem Rücken zu uns, stand ein stark behaarter Mann in Unterhemd und Trainerhosen, zu jung, um Theres’ Vater, zu alt, um einer ihrer Brüder zu sein; mit der linken Hand ein Fernglas vor Augen haltend, schien er mit der rechten einen in der Hosentasche versteckten Apparat zu betätigen, der dazu diente – so überlegte ich mir – die Menschen zu zählen, die er auf der Liegewiese der Badeanstalt auf der anderen Seite des Flusses beobachtete. Er drehte sich nicht um, auch dann nicht, als Theres’ Mutter ins Zimmer trat, eine Zigarette zwischen den Lippen, eine weitere durch ein grosses Loch im Ohrläppchen gesteckt, und ihn anblaffte: «Wehe, du versaust die Gardinen!» Zu mir gewandt meinte sie: «Glaub bloss nicht, dass du hier was zu essen kriegst!»

...

... Fortsetzung / to be continued in STRAPAZIN no: 111 -> bestellen / order