Das geschriebene Wort von Wolfgang Bortlik

| Wasser | |

Das geschriebene Wort von Wolfgang Bortlik |

|

|

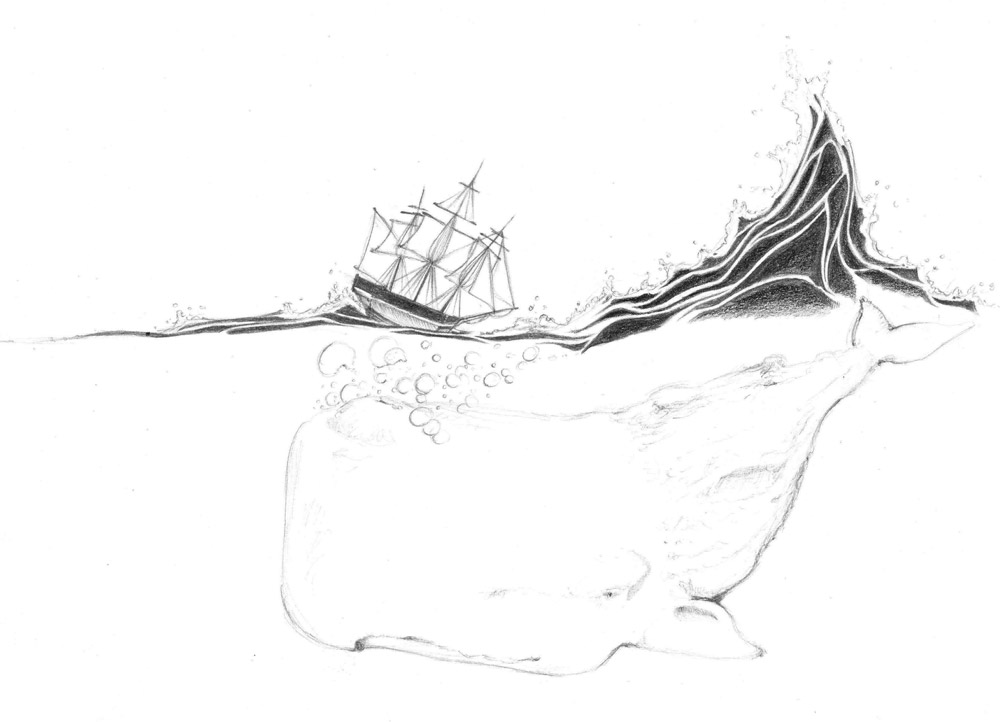

| Das Prinzip aller Dinge ist das Wasser, aus Wasser ist alles und ins Wasser kehrt alles zurück. So einfach und einsichtig schreibt der alte Goethe über das Thema. Andere sehen das pragmatischer: Wasser ist zum Waschen da, falleri und fallera. Auch zum Zähneputzen kann man es benutzen! Es gibt ja auch noch tausend andere Flüssigkeiten, die man zu sich nehmen kann. Auch solche, die einen ganz merkwürdig fröhlich und dann krank machen, wenn man sich der Zufuhr über längere Zeit aussetzt. Aber davon später einmal. Wieder andere weisen auf die Wirklichkeit und das reale Vorkommen hin: Wasser? Das geht uns aus! Das wird einmal so wertvoll und teuer sein wie das Erdöl heute! Wasser wird von den multinationalen Konzernen ausgebeutet, künstlich verknappt. Ausserdem sorgt der menschliche Raubbau für das Versiegen der natürlichen Süsswasserquellen, der Flüsse. Über das unlautere Riesengeschäft mit dem Wasser in Flaschen, dem sich zum Beispiel der Konzern Nestlé seit geraumer Zeit widmet, gibt es einen sehens- und bedenkenswerten Film mit dem Titel «Bottled Life», eine schweizerisch-deutsche Produktion von Urs Schnell aus dem Jahr 2012. In der Literatur kann man Wasser wie folgt klassifizieren: Das Meer als literarische Fläche An welche Geschichte, an welche Figuren denkt man bei diesem Thema zuerst? An den verdammten weissen Wal und seinen noch viel verdammteren einbeinigen Jäger, also an Moby Dick und Kapitän Ahab. «Nun flogen kleine Vögel kreischend über dem noch gähnenden Abgrund; mürrische weisse Wellen schlugen gegen seine steilen Wände; dann brach alles ein, und das grosse Leichentuch des Meeres wogte weiter wie vor fünf Jahrtausenden.» Herman Melvilles höchst voluminöser Roman ist in jeder Beziehung ein Monster. Von den biblisch anmutenden Geschehnissen berichtet ein gewisser Ismael, der auktoriale Erzähler, der selbstverständlich als einziger die Katastrophe überleben muss. Melville (1819 –1891) war selbst Walfänger in Nantucket, dem wichtigsten Walfängerhafen der USA, und deshalb wimmelt es in seinem Roman auch nur so von wissenschaftlichen und volkskundlichen Beschreibungen und Klassifikationen der Meerestiere sowie der blutigen Arbeit und der Bräuche der Walfänger. Das alles findet neben der epischen Jagd auf den weissen Wal seinen Platz in diesem Romanungetüm. Moby Dick sollte man gelesen haben, aber selbstverständlich nicht so eine gesäuberte Jugendbuchfassung, sondern die am Schluss des Textes erwähnte Ausgabe. Das gilt übrigens auch für Edgar Allan Poes «Der Bericht des Arthur Gordon Pym». Im einzigen Roman des Grossmeisters des Schaurigen, der 1838 erschien, ist der Held schon als Jugendlicher dem Meer, den Schiffen, der Abenteuerlust und Selbstherausforderung verfallen. Schliesslich durchleidet er Schiffbruch, Hunger, Durst, Wahnsinn und auf dem Seeweg zur geheimnisvollen, unerforschten Antarktis diverse übernatürliche Phänomene, doch er hat ja immer wieder selbst diese Extremsportarten des 19. Jahrhunderts ausgeübt. Arthur Gordon Pym kann wohl Edgar Allan Poe bedeuten und dürfte eine allegorische Biographie sein. Rationaler und gegenwärtiger, aber nicht minder tragisch geht es im neuen Buch des Basler Schriftstellers und Radiojournalisten Christoph Keller zu und her. Seine Handlungsfläche in «Übers Meer» ist das Mittelmeer und all das, was es heute bedeutet: die Grenze zur Festung Europas, die Klammer eines uralten Kulturraums, der heute aber auf vielerlei Arten ökonomisch, religiös und politisch zersplittert ist. Handelnde sind das einstige Paar Astèr und Claude, die in den 1980er-Jahren Häuser besetzt haben und die Gesellschaft umstürzen wollten. 20 Jahre später verabreden sie sich auf der Insel Djerba, knapp vor dem tunesischen Festland. Doch Claude gerät mit seinem Boot in einen Sturm und wird schiffbrüchig, Astèr wird Opfer eines Anschlags von islamistischen Fundamentalisten und verliert dabei ihr Kurzzeitgedächtnis. Daneben gibt es noch andere Stimmen in diesem eindrucksvollen Roman, die erzählen: ein Flüchtling aus Nigeria, der halbtot in Italien ankommt oder ein tunesischer Taxifahrer, der gegen die Islamisten argumentiert. Nochmal zu Moby Dick: Über den Wal, oder den Leviathan, wie er im englischen Sprachgebrauch heisst, schreibt auch der englische Journalist Philip Hoare in einem eben erschienenen Buch. «Auf der Suche nach dem mythischen Tier der Tiefe» heisst es im Untertitel. Hoare ist selbst seit jeher fasziniert von Walen und versucht, der Anziehungskraft dieses Tiers auf die Menschen (ich sage nur Walgesänge) auf die Spur zu kommen. Ist der Wal nun ein Symbol paradiesischer Unschuld in Zeiten der Artenbedrohung oder eher ein uraltes Sinnbild für das Böse schlechthin? Der Fluss als literarisches Fliessen Während beim Meer immer alles schrankenlos, unendlich und mehr oder weniger hoffnungslos ist, evoziert der Fluss in der Literatur eher sogar eine Geborgenheit. Der Fluss hat die Geschwindigkeit und eine Richtung, in der beispielsweise eine Flucht gelingen kann. Die Ufer sind nahe, aber auch eventuelle Verfolger. Das Wasser des Flusses ist eindeutig weniger gefährlich als das des Meeres, auch die Dinger, die darin herumschwimmen, erscheinen bedeutend weniger unheimlich. Der grosse Flussroman ist schon wieder von einem Amerikaner, von Mark Twain, der den Mississippi besingt, wo seine beiden berühmten Abenteuer- und Entwicklungsromane über Tom Sawyer und Huckleberry Finn spielen. Der 1951 geborene Joe R. Lansdale hat in seinem Abenteuerroman «Dunkle Gewässer» dagegen den Sabine River in Texas als Schauplatz gewählt. Die Hauptpersonen dieses sehr spannenden und recht gewalttätigen Hinterwäldlerdramas sind drei Teenager, die Geld aus einem Banküberfall gefunden haben und damit vor brutalen Stiefvätern, geldgierigen Verwandten und korrupten Sheriffs abhauen, den schlangenverseuchten Sabine River hinunter. Allerdings ist auch noch ein verrückter Killer auf ihrer Spur, was zu einem wahrlich biblischen Showdown führt. Lansdale ist einigermassen bekannt für höchst originelle Horror- und Fantasy-Stories und als Krimiautor ein Geheimtipp. Der Fluss als Wirklichkeit oder als Lebensgrundlage Warum fliesst er denn nicht mehr, der Fluss? Vielleicht, weil sein Lauf ein paar hundert Kilometer weiter oben gestaut oder so reguliert worden ist, dass er nur noch bei grösseren Regenfällen als Überschwemmung existiert. Da sind auch unterirdische Flüsse, Süsswasserquellen, die sinn- und planlos ausgebeutet wurden. Beispiele für solchen Raubbau und derartige Dummheit gibt es viele und der Wissenschaftsjournalist Fred Pearce führt sie in einem ziemlich umfassenden und eindrücklichen Buch auf. Er erzählt sozusagen Flussgeschichten, die alle irgendwie tragisch ausgehen, weil der Mensch in seiner Verblendung in natürliche Abläufe eingegriffen hat. Sei es am Mekong, am Nil oder am Aral-See, dessen Zuflüsse man abgeleitet hatte, um in der Wüste Baumwollfelder anzulegen. Oder die Madan-Sümpfe zwischen Euphrat und Tigris, die Saddam Hussein trockenlegen wollte und die heute für viel Geld renaturiert werden. Das Wasser als mythologisches Instrument Iudicium Acquae frigidae, die Wasserprobe, auch das Hexenbad genannt, ist eine Art des Gottesurteils und gehört zu den uralten Volksrechten. Es geht auf den vorchristlichen Glauben von der Reinheit der Elemente zurück. Wasser kann also keinen Verbrecher in sich aufnehmen. Der auf dem Wasser Schwimmende, an Händen und Füssen gefesselt, ist schuldig. Wer versinkt, hat dadurch seine Unschuld bewiesen, meist aber auch sein Leben verloren. Eine elegante juristische Lösung, die einem von der Struktur her auch heute noch sehr bekannt vorkommt. Die Hexenprozesse vom 16. bis 18. Jahrhundert brachten die Wasserprobe noch einmal aufs Tapet. Der englische König Jakob I., der die Bibel erstmals ins Englische übersetzen liess und Autor einer vielbeachteten «Demonology» aus dem Jahre 1597 war, kam zu der originellen Erkenntnis, «dass das Wasser jene in seinen Schoss aufzunehmen widerstrebt, die das Heilige Wasser der Taufe von sich abgeschüttelt haben». Nachsatz: Nantucket Sleighride heisst das zweite Album der amerikanischen Hardrockband Mountain aus dem Jahre 1971. Das dritte Stück ist eine sechsminütige Metallballade mit dem Titel «Nantucket Sleighride (to Owen Coffin)», übrigens mit einem sehr inspirierten Solo des übergewichtigen Gitarristen Leslie West. Sleighride bedeutet, dass das Schiff vom harpunierten Wal übers Meer gezogen wird, bis dessen Kräfte erlahmt sind. Owen Coffin seinerseits war Schiffsjunge auf dem Walfänger «Essex», der 1820 von einem Pottwal gerammt und versenkt wurde. Coffin war unter den letzten Überlebenden und das Los wählte ihn als Nahrung aus für die übrigen Schiffbrüchigen. Die Geschichte der Essex ist die reale Grundlage von Melvilles «Moby Dick». |

|

Illustration von Nathalie de Vallière Bücher: Herman Melville: «Moby Dick» |